ESTETICA

“Bisogna avere la forza della critica totale, del rifiuto, della denuncia disperata e inutile” (P.P. Pasolini)

INTRODUZIONE ALL’ESTETICA

La nave è ormai in mano al cuoco di bordo e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta ma ciò che mangeremo domani. (S. Kierkegaard)

A cura di Roberta Musolesi

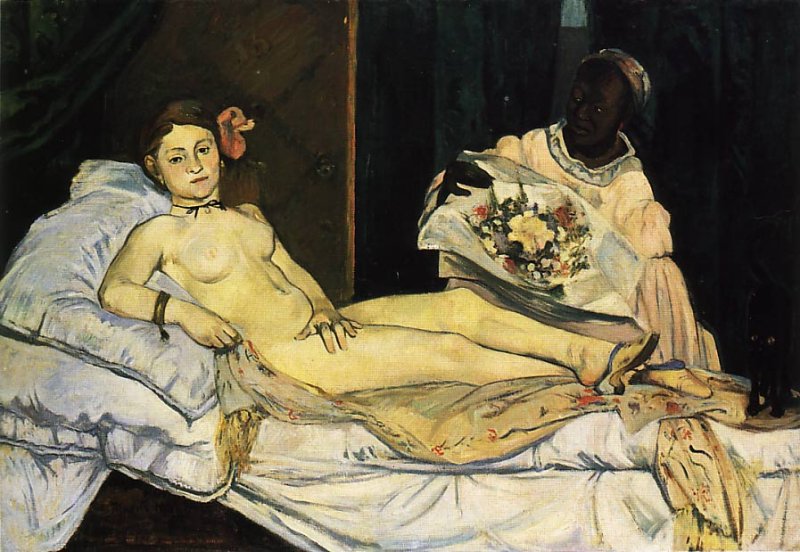

Manet: Olympia

L’estetica come disciplina filosofica specifica nasce alla fine del Settecento e si configura pertanto come un fenomeno essenzialmente moderno; essa nasce come tentativo di fornire una legittimazione universale ad un ambito che, malgrado la molteplicità di tesi e precetti, non era ancora divenuto oggetto di riflessione sistematica. Questo ambito è caratterizzato dall’emergere in primo piano della soggettività con le sue manifestazioni, in particolare il sentimento individuale: questo particolare stato affettivo, che inizia ad essere concepito sul piano filosofico come la fonte delle emozioni, era sconosciuto nell’antichità, dove invece prevaleva la nozione di passione, ancora ampiamente utilizzata fino a tutto il Seicento. A partire dal Settecento, il sentimento va invece ad indicare il riflesso soggettivo che accompagna ogni nostra esperienza e si configura come terzo ambito fondamentale della nostra vita spirituale, accanto ad intelletto e volontà; tale nozione non appare caratterizzata da connotazioni di ordine psicologico e trova il suo terreno di applicazione unicamente in ambito estetico e morale.

L’estetica come disciplina filosofica nasce quindi come tentativo di fondare in modo critico un settore che appare, per le tematiche affrontate, votato fin dall’inizio all’accidente e all’irrazionalità e mira a dettare le condizioni di universalità e di necessità per un tipo di esperienza che, ad una prima analisi, ne è priva. L’estetica, come fenomeno moderno, si sviluppa in un’area culturale, quella di lingua tedesca, che alla fine del Settecento offre alla cultura contributi decisivi nel campo della letteratura (Goethe, Novalis, Schiller, Hölderlin, ecc..) e della musica (Mozart, Beethoven, Schubert) e si radica in un tessuto sociale in cui si qualifica in modo molto chiaro e preciso l’esperienza sociale dell’arte. Il momento in cui infatti nasce l’estetica filosofica è anche quello in cui si delinea in modo definitivo e stabile la figura dell’artista come soggetto in grado di produrre le opere d’arte, quel particolare tipo di oggetti cioè che vengono concepiti sotto la comune categoria della qualità estetica. Tale processo ha inizio a partire dal Rinascimento, mentre precedentemente, nel mondo greco, romano e medievale, l’attività artistica è sempre rimasta, sul piano teorico e sul piano pratico, al di sotto di quel livello di unificazione e specificazione oltre il quale poteva divenire oggetto di una specifica teoria estetica. Ciò tuttavia non significa che le epoche e le civiltà precedenti il Rinascimento non siano state in grado di produrre opere d’arte valide come quelle realizzate negli ultimi quattro secoli; tuttavia la categoria di arte come noi la conosciamo e la pratichiamo oggi era sconosciuta ai greci, ai romani e alla civiltà medievale. Ciò peraltro non rappresenta necessariamente un limite negativo di queste culture: l’estetica più recente si è chiesta infatti se l’arte come attività distinta dalle altre attività dell’uomo non sia il frutto di una specifica forma di “alienazione”, una conseguenza cioè di quel processo di divisione del lavoro che viene visto come motivo di lacerazione dell’integrità dell’esperienza, sia sul piano individuale che su quello sociale.

Accanto al delinearsi in modo chiaro della figura dell’artista, un altro filo conduttore che consente di comprendere le condizioni che rendono possibile l’origine dell’estetica moderna è la nascita del museo: ciò che distingue questa istituzione da tutte quelle create precedentemente per raccogliere le opere d’arte (si vedano, ad esempio, le raccolte principesche) è il fatto che esso opera in base a criteri di scelta che non riflettono più il gusto di un singolo individuo o di un singolo gruppo, ma pretende di operare sulla base di qualità estetiche generalmente riconosciute.

Temi e dualismi dell’estetica

Lo studio dell’estetica, secondo l’analisi compiuta da W. Tatarkiewicz nella sua Storia dell’estetica[1], si sviluppa lungo molteplici direttrici e delinea diverse forme di contrapposizione e di dualismo che sono così schematizzabili:

a) Studio del bello e studio dell’arte

L’estetica è stata tradizionalmente definita come lo studio del bello, ma alcuni estetologi, poiché la nozione di bello appare troppo vaga e indeterminata per poter essere adeguatamente studiata, si sono rivolti all’analisi delle arti, giungendo alla definizione dell’estetica come studio dell’arte. Ognuno di questi due concetti, bello e arte, appartiene ad una sfera diversa. Il bello infatti non è limitato all’arte e l’arte non è in linea assoluta la ricerca del bello; in alcuni momenti storici, come ad esempio nell’antichità, il rapporto fra arte e bello apparve infatti tenue o addirittura inesistente e, sebbene venisse ugualmente approfondito lo studio sia dell’uno che dell’altro aspetto, questi furono trattati separatamente in quanto non appariva alcuna motivazione logica valida per associarli. Lo studioso moderno invece fatica a dissociare il bello dall’arte e ciò perché troppe idee intorno al bello si sono sviluppate dallo studio dell’arte e numerose idee intorno all’arte derivano dallo studio del bello.

Si tratta quindi di due sfere che tendono a convergere e tale tendenza, che rappresenta il primo dualismo evidente nella storia dell’estetica, è caratteristica della storia di questa disciplina: lo studioso potrà pertanto attribuire maggior rilievo al bello o all’arte, ma l’estetica, in quanto disciplina, evidenzia un duplice campo di ricerca in quanto comprende sia lo studio del bello sia quello dell’arte.

b) Estetica oggettivistica e soggettivistica

L’estetica può essere definita come lo studio degli oggetti estetici, ma include anche lo studio delle esperienze estetiche soggettive. Questi due aspetti sono fra loro profondamente interconnessi in quanto l’indagine sul bello oggettivo e sulle opere d’arte conduce inevitabilmente ad affrontare questioni che hanno a che fare con la soggettività: non esiste nulla che non sia stato ritenuto bello da qualcuno e tutto, a seconda dell’atteggiamento estetico che si assume nei confronti delle cose, può essere bello; quindi molti studiosi sono giunti alla conclusione che l’oggetto specifico dell’estetica come disciplina filosofica non sia da individuare nel bello o nell’arte, ma nell’esperienza estetica e nell’atteggiamento estetico assunto nei confronti delle cose.

Appare evidente quindi che lo studio dell’estetica si muove lungo due diverse direttrici e propone quindi un nuovo dualismo: l’uomo ha a che fare con l’estetica in modi diversi, in quanto crea, partecipando come artista, la bellezza e l’opera d’arte, e vive, valuta e critica l’arte stessa, partecipando come fruitore.

c) Estetica psicologica e sociologica

Poiché la partecipazione dell’uomo all’arte avviene sia a livello individuale sia a livello collettivo, l’estetica sarà necessariamente analisi delle reazioni del soggetto di fronte al bello e all’arte, quindi estetica psicologica, e analisi dell’atteggiamento che gruppi più o meno ampi di persone assumono di fronte all’arte, quindi estetica sociologica.

d) Estetica descrittiva e normativa

In molte opere di estetica si trovano descritte le proprietà degli oggetti che consideriamo belli e le reazioni che essi suscitano nel fruitore, in altre invece vengono riportati suggerimenti e indicazioni finalizzati a creare opere d’arte valide e di autentica bellezza. L’estetica quindi può essere descrittiva o normativa: l’estetica francese del Seicento, ad esempio, era prevalentemente normativa, quella inglese del Settecento invece era principalmente descrittiva; le norme e i precetti possono inoltre derivare da analisi descrittive e quindi avere un’origine empirica, ma possono anche derivare da presupposti aprioristici e modelli astratti di gusto prevalenti in un determinato periodo storico.

e) Teoria estetica e prassi estetica

Questo dualismo, che trova il suo corrispondente nella contrapposizione fra teoria e prassi, vede contrapposti da un lato l’enunciazione di principi, funzionali e parte integrante di ogni teoria dell’arte, e dall’altro la definizione di precetti, che servono invece alla prassi concreta dell’arte stessa. La teoria dell’arte si propone quindi di fornire una visione universale dell’arte e del bello, mentre nella prassi artistica concreta l’artista propone o persegue una delle tante possibili concezioni dell’arte.

f) Fatti estetici e spiegazione estetica

L’estetica, come tutte le discipline, cerca di definire le proprietà degli oggetti che studia e si configura quindi come ricerca delle proprietà del bello e dell’arte. Essa cerca inoltre di spiegare queste proprietà, di chiarire cioè le ragioni per cui il bello agisce in un determinato modo e per cui l’arte ha adottato alcune forme invece di altre, e le spiegazioni cui perviene possono essere molto diverse: l’estetica può infatti spiegare l’azione del bello su un piano psicologico o fisiologico oppure spiegare le varie forme artistiche da un punto di vista storico o sociologico.

g) Estetica filosofica ed estetica delle singole arti

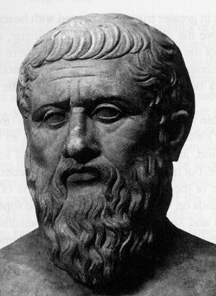

Le più famose ed importanti teorie estetiche sono state create da filosofi, come Platone e Aristotele, Hume e Burke, Kant e Hegel, Croce e Dewey, ma numerose sono anche le teorie elaborate da artisti, come Leonardo, o da studiosi di architettura, come Vitruvio. Come si è già visto in precedenza, l’estetica, sia che derivi dalla riflessione di un filosofo sia che nasca dalle considerazioni di un artista, può essere aprioristica o empirica; secondo Tatarkiewicz, nell’estetica filosofica appare una tendenza più netta verso l’apriorismo e, a tale proposito, riporta le considerazioni di Fechner, che contrapponeva l’estetica filosofica, come processo che si sviluppa “dall’alto”, a quella empirica, che procede invece “dal basso”.

h) Estetica delle arti ed estetica della letteratura

L’estetica analizza e studia materiali che provengono da diverse arti, ciascuna delle quali possiede una propria specificità; esiste, a giudizio di Tatarkiewicz, una contrapposizione fra belle arti, che si rivolgono direttamente ai sensi del fruitore, e la poesia, che opera invece mediante segni linguistici; è naturale quindi, che queste pervengano a concezioni estetiche diverse e per certi versi contrapposte, visto che e prime mettono in evidenza le immagini sensibili e le seconde propongono invece simboli intelligibili.

[1] W. Tatarkiewicz, Storia dell’estetica, vol. I, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1979.

ESTETICA ANTICA

Ciò che è bello, sia un animale sia ogni altra cosa costituita di parti, deve avere non soltanto queste parti ordinate al loro posto, ma anche una grandezza che non sia casuale; il bello infatti sta nella grandezza e nell’ordinata disposizione delle parti (Aristotele, Poetica).

A cura di Roberta Musolesi

Nike di Samotracia

È possibile parlare di estetica antica?

In linea di principio, parlare di estetica antica rappresenta una contraddizione perché l’estetica, come disciplina filosofica, nasce alla fine del Settecento. La disciplina cui, a metà del XVIII secolo, Baumgarten impose il nome di estetica, intendendo con essa la dottrina della conoscenza sensibile e della sua perfetta realizzazione nella bellezza, non ebbe infatti nell’antichità un suo proprio territorio teorico, ma tale mancata autonomia non autorizza comunque ad ignorare gli apporti del pensiero greco e romano alla storia dell’estetica occidentale. E’ quindi corretto affermare che l’indagine estetica ha certamente avuto inizio in Europa oltre 2000 anni prima che fosse trovato per essa un termine specifico e si costituisse un campo di studi autonomo.

Secondo Gianni Carchia[1] inoltre non solo è possibile parlare di estetica antica come riflessione sulla sensibilità, sul bello e sull’arte, ma l’aver isolato un ambito specifico, dal Settecento in poi, non è stato sicuramente un bene. Dal suo punto di vista parlare di estetica antica significa pertanto cercare di comprendere cosa hanno detto sulla sensibilità, sull’arte e sulla bellezza Pitagora, Democrito e Platone, mentre parlare di estetica moderna significa, nella maggior parte dei casi, occuparsi di figure minori o di spazi marginali che le maggiori personalità filosofiche hanno dedicato, per lo più per esigenze di sistema, alle suddette tematiche. Secondo Carchia inoltre le riflessioni estetiche degli antichi non si limitano, come comunemente si pensa, esclusivamente alla poesia, ma coinvolgono l’essere, la fenomenologia e la psicologia.

Dello stesso parere è Giovanni Lombardo[2], anche se con opportune precisazioni. Se è vero infatti che l’antichità classica, che non giunse a sviluppare compiutamente un’idea di autocoscienza, non attinse quasi mai alla dimensione soggettivistica dell’esperienza estetica, è vero anche che su un piano più generale è oggi possibile interpretare alcuni personaggi, ad esempio, del dramma antico come anticipatori della consapevolezza propria del mondo moderno e analogamente alcune teorizzazioni ed acquisizioni del pensiero antico (si vedano, ad esempio, la concezione platonica del bello o quella aristotelica dell’opera letteraria) sembrano precorrere sensibilità sicuramente molto vicine al nostro tempo. Fra estetica antica e moderna esistono tuttavia, dal punto di vista dell’autore, alcune importanti e fondamentali distinzioni e differenze: l’estetica moderna è abituata a cercare la bellezza soprattutto nell’opera d’arte, che viene ammirata in quanto rappresentazione di un significato indipendente da qualsiasi vincolo utilitaristico o morale, l’estetica antica inserisce invece l’arte fra le competenze tecniche ed artigianali, i cui prodotti sono destinati ad una fruizione prevalentemente pubblica entro spazi istituzionali come feste, simposi e riti religiosi.

Di opinione contraria a quella di Carchia e Lombardo è invece Sergio Givone, secondo il quale parlare di estetica riferendosi alla riflessione classica, e greca in particolare, sul bello e sull’arte appare problematico non solo perché per i Greci l’arte aveva a che fare con l’intelletto e non con la sensibilità, cui invece il termine moderno di estetica rimanda, ma anche perchè gli stessi concetti di arte e di bello che noi impieghiamo non sono semanticamente equivalenti ai corrispondenti termini della lingua greca.

Arte e bellezza

Anche se quanto appena esposto, come vedremo in seguito, corrisponde a verità, è comunque possibile affermare con certezza che, già nel periodo cosiddetto arcaico, che va da VI secolo a. C. all’inizio del V secolo, i Greci, che già possedevano una grande arte, avevano sviluppato anche una loro concezione precisa del bello e dell’arte stessa, che non misero per iscritto, ma che può essere ricostruita a partire dalla prassi artistica concreta.

I Greci, come iniziatori di questa inedita forma di riflessione, dovettero pertanto inventare un linguaggio per poter parlare dell’arte da loro stessi inventata e definire dei concetti che anche noi oggi utilizziamo, anche se con un significato diverso.

Il bello

Il primo di questi concetti fondamentali è appunto il concetto di bello.

La parola kalón, che noi traduciamo con “bello”, aveva in realtà un significato più ampio rispetto a quello attuale: comprendeva non solo ciò che risultava gradito all’occhio e all’orecchio, ma anche qualità del carattere e della mente umana. Gli antichi mantengono inoltre separate la sfera del bello e la sfera dell’arte e conferiscono alla bellezza un fondamento ontologico, per ricercarne conseguentemente le manifestazioni nella natura e, in particolare, nel corpo dell’uomo, il più nobile e alto fra gli esseri naturali. Proprio per questo primato, l’uomo è in grado di esprimere la sua bellezza, oltre che nella proporzione delle forme fisiche, anche nella dignità dei comportamenti pratici: da qui deriva il forte legame fra bello e buono, che nella Grecia classica trova la sua espressione suprema nell’ideale formativo della kalokagathía, la condizione propria cioè di chi sa di potersi dimostrare, nello stesso tempo, bello e buono. Buono, agathós, rappresenta l’aspetto morale, unito alle sfumature sociale e mondana che provengono dalle origini, bello, kalós, è la bellezza fisica, con l’inevitabile aura erotica e sensuale che l’accompagna. Già da solo, tuttavia, l’aggettivo kalós è in grado di qualificare, insieme alla bellezza fisica, anche quella morale, così come nell’aggettivo latino bellus, da cui deriva l’italiano bello, si rileva un diminutivo di bonus (dwenos → dwenolos → benlos)

Quello di “bello” era quindi un concetto dal significato molto complesso e ricco, cui i Greci ricondussero schematicamente:

1. l’armonia, rilevabile nell’equilibrio cosmico;

2. la simmetria, cioè misura appropriata;

3. l’euritmia, cioè ritmo esatto e dalle corrette proporzioni.

Tutto ciò è riassumibile nel concetto di kósmos, che si riferisce alla bellezza di un oggetto dovuta alla perfezione della sua struttura in ragione della proporzione della sue parti. Fin dall’età arcaica l’opera d’arte viene infatti concepita come un insieme composito di elementi che rappresentano la copia e la riproduzione di un ordine esterno all’opera stessa e che, in virtù del loro trattamento rappresentativo, generano piacere e ammirazione. Nel campo delle arti verbali, come riferisce lo stesso Omero, il concetto di kósmos si collega all’armonia e alla coerenza: di un cantore si può dire che esegua un canto secondo i canoni della bellezza se procede katá kósmon, secondo un bell’ordine, riproponendo cioè in una coerente struttura verbale la successione reale degli eventi. Nella lirica arcaica il testo poetico viene inteso come un kósmos epéōn, cioè un bell’ordine di parole.

Il processo compositivo del kósmos è attivato, a sua volta, dall’impulso a riprodurre che, secondo Aristotele, caratterizza l’uomo in quanto essere rivolto e orientato verso la conoscenza. Tale impulso riproduttivo viene definito dallo Stagirita come mímēsis, il processo imitativo cioè che può riferirsi non solo ai procedimenti della poesia, delle arti figurative e della musica, ma anche della voce e della recitazione, fino ad arrivare ad accezioni più filosofiche, come l’assunzione di comportamenti ritenuti esemplari, il legame fra i nomi e le cose, il rapporto fra l’essere e il divenire fino ad arrivare addirittura alla contemplazione delle forme ideali. Il concetto di mímēsis apparve assai presto e persistette a lungo nella cultura e nell’arte della Grecia classica; prima di assumere il succitato significato di riproduzione della realtà con le sue molteplici sfumature, si riferiva originariamente alla danza e aveva un significato del tutto diverso, in quanto stava ad indicare l’espressione dei sentimenti e la manifestazione dell’esperienza attraverso il movimento, il suono e le parole. Tale concetto comparve per la prima volta in connessione con il culto di Dioniso e le danze rituali dei sacerdoti; in Pindaro, infatti, la parola mímēsis sta a significare una danza nel senso antico del termine, intesa cioè come danza non imitativa, ma espressiva, tesa cioè ad esprimere sentimenti piuttosto che a imitarli.

L’arte

Per quanto concerne l’altro concetto fondamentale, quello di arte, i Greci si riferivano ad essa mediante il termine téchnē, in cui veniva fatto rientrare ogni prodotto dell’abilità tecnica, dal lavoro manuale dei tessitori, dei calzolai (l’arte di fare le scarpe) e dei tessitori a quello degli architetti. Rappresentare la realtà significa, anche ai livelli più elementari e soprattutto alle origini dell’antichità classica, filtrarla attraverso un meccanismo selettivo tale da estrapolare gli elementi maggiormente significativi per ricomporli in un nuovo ordine; l’artista, in definitiva, secondo la prospettiva classica, opera alla stregua di un fabbricatore, di un poiētēs, che mediante una tecnica ed una particolare abilità riproduttiva, mette assieme un kósmos artificiale analogo e per certi versi simile al kósmos reale. Come affermava anche Democrito, il kósmos artistico presuppone l’atto del costruire, del tektáinesthai, espressione verbale che è vicina, con la radice tek-, congiungere, al termine greco téchnē. La costruzione di un kósmos riesce inoltre tanto più bella ed attraente quanto più in essa ciò che è stato imitato risplende agli occhi con la luce che gli è propria. L’artista infatti ottiene successo anche in funzione della sua capacità di trasformare i propri mezzi espressivi rendendoli adeguati alla situazione che essi devono rappresentare e alle circostanze cui essi, davanti all’opera finita, vengono recepiti; in definitiva la sua attività, sia nel momento della produzione che in quello della fruizione, è connessa e si innesta sempre in un preciso kairós, cioè in una giusta occasione: ciò che l’artista riesce a ritagliare dalla realtà deve poi essere opportunamente innestato ed adattato nelle reazioni dei fruitori, che devono cogliere il piacere estetico dato dall’identità fra l’opera e la realtà in essa rappresentata.

Il termine téchnē fa quindi riferimento:

1. all’attività umana in quanto opposta alla spontaneità della natura;

2. all’aspetto della produzione manuale, visto in alternativa a quello dell’attività conoscitiva;

3. alla relazione con l’abilità e non con l’ispirazione;

4. alla presenza di norme operative generali e non di semplice abitudine ed ammaestramento meccanico.

L’aspetto dell’abilità era ritenuto essenziale, ragione per cui l’arte era considerata un’attività dell’ingegno, e fondamentali erano considerate anche le conoscenze che l’esercizio dell’arte stessa richiedeva. Per i Greci, inoltre, quelle che più tardi coincisero con le “belle arti” non erano distinte dalle arti manuali e qualunque artigiano, dēmiourgós, a qualunque arte si dedicasse, poteva raggiungere la perfezione e diventare un maestro, architéktōn.

L’atteggiamento dei Greci verso coloro che esercitavano le arti era inoltre caratterizzato da una marcata ambivalenza: da un lato essi erano stimati per le conoscenze che possedevano, ma dall’altro erano disprezzati per il fatto di esercitare un’attività manuale dalla quale ricavavano i mezzi per il loro sostentamento. Anche la divisione delle arti risentiva, in un certo senso, di questa visione preconcetta. Ad un livello superiore, infatti, erano collocate le arti libere, quelle cioè che non richiedevano fatica e sforzo fisico, dall’altro stavano le arti servili, che richiedevano, al contrario, impegno fisico ed attività manuale; tanto per fare un esempio, la musica era considerata arte libera, mentre la scultura e anche la pittura erano considerate arti servili. La separazione fra arti libere e arti servili rifletteva quindi una cultura per la quale il lavoro manuale aveva in sé qualcosa di poco nobile. La stessa condizione degli artisti, non solo di quelli che praticavano le arti servili, ma anche dei musici, degli attori e dei ballerini, rifletteva chiaramente questo pregiudizio, cui nei fatti se ne aggiungevano altri: gli attori, che pure non praticavano un’arte servile, sono stati oggetto, da allora fino all’età moderna, di duri giudizi di condanna per lo stile di vita fuori dai canoni della normalità che a causa della loro professione conducevano.

La poesia

I Greci non classificavano la poesia fra le arti: l’arte era un’attività che, in virtù di specifiche abilità e seguendo precise regole, portava alla produzione di oggetti materiali, mentre la poesia era considerata frutto dell’ispirazione. In definitiva, nell’arte, l’intervento dell’abilità tecnica impediva di avvertire il coinvolgimento dell’ispirazione, mentre nella poesia accadeva esattamente il contrario e per questo non si vedeva alcun possibile rapporto fra le due. La poesia pertanto, per queste ragioni, venne accostata alla divinazione e i poeti furono classificati come indovini, in quanto si riteneva che potessero portare a termine la loro opera solo grazie all’ispirazione concessa dalle potenze celesti. Ciò contribuì a confermare la forza seduttiva della poesia e la circondò di un alone magico. Se non fu possibile infatti per i Greci cogliere il legame fra poesia e arte, fu invece immediata la connessione fra poesia, musica e canto, che fu a tal punto accentuata da giungere a ritenerle unite ed appartenenti alla stessa sfera creativa. Tale affinità era motivata in primo luogo dal fatto che la poesia veniva normalmente recitata insieme ad un accompagnamento musicale, ed era quindi percepita acusticamente come musica, e secondariamente perché entrambe erano in grado di produrre nel fruitore uno stato di esaltazione. Il canto nelle epoche più antiche era interpretato come un dono soprannaturale in grado di generare l’entousiasmos, in grado cioè di dilettare e affascinare gli ascoltatori. Lo stesso termine estetica, che prende le sue origini dal termine greco áisthēsis, fa riferimento non solo alla percezione sensoriale nel suo complesso, ma anche, in particolare, alla percezione per mezzo dell’orecchio, implicita nel verbo aiō: l’ascolto dell’esecuzione di un aedo si riteneva potesse comportare l’attivazione di un’esperienza estetica portata avanti in virtù dell’ispirazione del poeta, in grado di rafforzare i poteri visualizzanti della sua arte, poteri che, sul piano tecnico, si esplicavano attraverso i procedimenti dell’enárgeia e coinvolgevano immediatamente l’uditorio negli eventi evocati dal canto. Pertanto, proprio nel momento in cui gli spettatori potevano cogliere l’affinità fra il corso delle parole e il corso delle cose, provavano le medesime emozioni che avrebbero provato se gli avvenimenti presentati dal canto si fossero svolti davanti a loro.

Importante e significativo è inoltre il legame esistente fra poesia e filosofia. Prima di scendere nel dettaglio delle riflessioni filosofiche sull’arte sviluppate dai singoli artisti o dai vari pensatori, è possibile anticipare che è Omero, con la distinzione fra poetica della verità, esemplificata da Demodoco, e poetica della finzione, esemplificata dalle sirene, a dare l’avvio alla contrapposizione fra pensiero filosofico e poesia che segnerà tutto il dibattito letterario fra il VII e IV secolo a.C. In seguito Esiodo, polemico nei confronti dei racconti di finzione e delle favole dell’epos, si proclama depositario di un messaggio di verità che presenta come trasmesso direttamente dalle Muse; Parmenide, invece, operando una distinzione fra l’ambito della verità e quello del non essere e dell’opinione e individuando nei discorsi propri della doxa, cioè dell’opinione, un ordine ingannevole, giunge a denunciare la fallacia di ogni rappresentazione costruita per mezzo della poesia e, a suo avviso, il “bell’ordine delle parole”, tramite espressivo della doxa, è portatore di un messaggio inaffidabile. Platone, erede della metafisica parmenidea e difensore strenuo del primato della componente razionale dell’anima protesa verso l’apprensione delle idee, porta alle estreme conseguenze la separazione fra poesia e filosofia. L’arte in generale, e la poesia in particolare, si riferiscono infatti, dal suo punto di vista, al mondo delle apparenze e delle sensazioni e sono per questo molto lontane dall’eterno splendore del mondo delle idee; queste quindi, in quanto riproducono l’intricata e contorta molteplicità del divenire, restano limitate al gradino più basso della scala verso la verità e, poichè sollecitano emozioni, sono ritenute da Platone attività che offuscano lo sviluppo e l’ascesa della ragione. Aristotele rovescia invece la prospettiva platonica affermando che la poesia, in quanto mímēsis práxeōs, cioè rispecchiamento di un’azione reale o possibile, svolge una fondamentale funzione conoscitiva. Poichè infatti può riprodurre ciò che accade ed anticipare, secondo le regole della verosimiglianza o del principio causa-effetto, ciò che potrebbe accadere, la poesia risulta più vicina alla filosofia di quanto, ad esempio, non possa essere la storia: la poesia, ponendo ordine nel caos dell’esperienza e nel tumulto delle passioni, che vengono così organizzati in una sintesi coerente, è in grado di rendere comprensibili gli eventi spesso confusi e contraddittori della vita reale. I fatti, che rimangono comunque imprevedibili, con la poesia verrebbero quindi proposti, secondo lo Stagirita, secondo un preciso ordine formale ed essa si presenta pertanto certamente come un inganno, ma solo apparente, un inganno cioè che viene comunque sostenuto e convalidato dalla precisione e dalla coerenza della rappresentazione. Secondo Aristotele la poesia appare così come un “ordine disordinato”, un ordine cioè che riespone, senza cancellarlo od annullarlo, l’inestricabile disordine delle passioni.

Le strade tracciate da Platone e da Aristotele si perpetueranno in seguito nella contrapposizione fra due possibili funzioni della poesia, quella moralistica del prodesse e quella edonistica del delectare, ma la ricerca aristotelica sulla conoscenza mediante la mímēsis sarà all’origine, in età ellenistica, di una nuova sensibilità nei confronti del testo, sia dal punto di vista filologico sia sul piano dello stile.

Gli Stoici, che riprenderanno, in chiave puramente individualistica, le idee platoniche ed aristoteliche relative ai processi psicologici legati alla visualizzazione mentale, svilupperanno un’idea della creatività estremamente moderna, in quanto ritenuta frutto dell’espressione dell’immaginazione personale dell’artista. Questa idea si ritroverà anche in Cicerone e verrà elaborata poi da Plotino in un senso che la spingerà oltre il mondo classico. Dalla concezione plotiniana del bello come traguardo del viaggio spirituale verso l’assoluto discenderà infatti, per mezzo di Agostino, l’estetica cristiana del Medioevo.

[1] Gianni Carchia, L’estetica antica, Laterza, Roma-Bari, 1999.

[2] Giovanni Lombardo, L’estetica antica, Il Mulino, Bologna, 2002.

ESTETICA IN OMERO

Un dio donò il canto a darci diletto. (Omero)

A cura di Roberta Musolesi

Omero

I poeti antichi svilupparono le loro riflessioni teoriche all’interno delle loro opere di poesia. Essi infatti, scrivendo e parlando delle cose più svariate, parlarono spesso di arte in generale e di poesia in particolare, ponendo interrogativi che poi sarebbero divenuti essenziali per l’estetica delle epoche successive:

– quali sono le origini della poesia?

– quali sono i suoi fini?

– in che modo essa agisce sull’uomo?

– qual è il suo oggetto?

– è vero ciò che essa dice?

Estetica e filosofia nelle opere di Omero

Introduzione

Risalire agli albori del pensiero greco significa riscoprire tutti quegli aspetti, anche avvolti di mistero, che precedettero la fase, ormai storica, in cui le domande e gli interrogativi iniziarono ad assumere una valenza chiaramente filosofica. La linea di separazione fra questa tradizione e la filosofia è rappresentata anche dalla creazione di generi letterari nuovi ed alternativi, che solo occasionalmente faranno uso del linguaggio poetico e con fini del tutto differenti rispetto al retroterra culturale della grecità più remota. Il testo filosofico, come genere letterario a sé, si darà infatti prevalentemente obiettivi di carattere conoscitivo, nel tentativo di esplorare il problema dell’origine della realtà che tanto appassionò i primi filosofi.

Già però con l’epos greco e con Omero quale presunto (e forse mai esistito) autore dell’Iliade e dell’Odissea, è presente una rilevante anticipazione di contenuti definibili a vario titolo come filosofici, come, ad esempio, il ruolo didattico del dialogo interpersonale e della dialettica, che è ravvisabile nella stessa struttura del discorso narrativo omerico e che sarà proprio del pensiero greco più maturo.

La filosofia, quindi, che volle muovere i primi passi verso il superamento della tradizione precedente legata al mito, trovò un punto di riferimento “forte” proprio nell’epos omerico: i poemi omerici, che presentavano modelli di vita e pensiero paradigmatici, sebbene immersi nell’aura della tensione fantastica, svolsero un ruolo di fondamentale importanza nel dare le coordinate concettuali propedeutiche alla nascita della filosofia. Queste idee, che si mostreranno produttive, in particolare, nell’ambito della metafisica, sia di quella dei filosofi della Ionia, più “debole” per contenuti, sia di quella più complessa ed articolata di Platone ed Aristotele, trovano la loro origine, da un punto di vista prefilosofico, nella volontà di Omero di ricercare ed offrire una giustificazione valida alla molteplicità di eventi che si sviluppano nel corso della narrazione e quindi nella ricerca delle cause recondite che rendono possibile e spiegano una determinata situazione. Le vicissitudini e le storie che Iliade e Odissea rappresentano appaiono sempre governate da un meccanismo razionale, malgrado l’apparente inattendibilità e a volte l’incoerenza dell’intreccio narrativo; i vari accadimenti presentati nei testi omerici non sono mai pertanto casuali, ma emerge, al contrario, una sorta di superiore regia che guida gli eventi e che garantisce uno sviluppo coerente della storia e dei vari temi-guida. Per queste ragioni, la poesia omerica consente di parlare, oltre che di filosofia implicita, anche di ermeneutica delle origini. Questo termine, a sua volta collegato al nome del messaggero degli Dei dell’Olimpo, Hermes, deriva da “hermeneia” cioè “espressione, interpretazione”, e si presenta come un tipo di pensiero importantissimo, soprattutto per via della tradizione ad esso collegata e dei suoi futuri sviluppi.

Nell’Inno ad Hermes, attribuito tradizionalmente all’autore dell’Iliade e dell’Odissea, si celebra appunto questa divinità dell’intermediazione, protettrice dei poeti e messaggero dell’Olimpo, rappresentata iconograficamente come un dio-fanciullo, dalla mente sottile e ispiratore di sogni, guardiano delle porte e suonatore della lira, tutti caratteri che, insieme alla vocazione per il furto (Hermes rubò le vacche di Apollo già il primo giorno di vita) saranno tipici di questo dio eternamente giovane, custode dei segreti del linguaggio e della verità.

L’Inno ad Hermes di Omero segna pertanto la nascita della filosofia e, in particolare, di quella branca, l’ermeneutica, che diverrà uno strumento indispensabile per decriptare e comprendere scritti e discorsi.

· Alcune considerazioni sui canali di trasmissione e diffusione del sapere nella Grecia arcaica: oralità e scrittura

La cultura greca arcaica si trasmetteva essenzialmente attraverso due principali canali di comunicazione: la pratica della scrittura e la tradizione orale.

La scrittura fu una tecnica utilizzata in origine per scopi pratici, come la registrazione di liste di cariche ufficiali, la conservazione delle leggi, testamenti, commemorazioni di eventi politici o sociali, messaggi e dediche.

La scrittura, tuttavia, non costituiva il mezzo più adatto per trasmettere il sapere tradizionale e ciò principalmente a causa della difficile reperibilità e dei notevoli costi del materiale scrittorio. La società greca inoltre considerava l’immutabilità delle azioni, dei riti religiosi e dei costumi etici l’elemento fondante della sua stessa identità e tale immutabilità era garantita dal rito e dal mito, che prevedevano forme di comunicazione orale: il rito consisteva in una sequenza di atti fissati da canoni tramandati di generazione in generazione e compiuti in tempi e luoghi stabiliti, il mito era il racconto che rintracciava e fissava le origini della società in una prospettiva magica, soprannaturale, religiosa. Questi due elementi del patrimonio culturale greco erano trasmessi e diffusi da indovini e poeti, da coloro cioè che avevano ricevuto dalle Muse il dono della memoria.

I poeti trasmettevano l’insieme delle conoscenze ancestrali del popolo greco adeguandole alle esigenze culturali del loro tempo e la loro abilità consisteva anche nel non rendere troppo manifeste al pubblico le inevitabili innovazioni ideologiche e stilistiche che essi dovevano necessariamente introdurre. Da tale contesto deriva così uno degli aspetti fondamentali dell’estetica e della poetica della Grecia delle origini, il ripetere rinnovando e innovando. La scrittura invece tendeva già a fissare i testi in una forma definitiva e non sembrava in grado di garantire alcuna possibilità di innovazione ed evoluzione del testo poetico, che subiva invece frequenti modificazioni nel corso della presentazione e della declamazione al pubblico, in virtù della capacità dei singoli poeti di trarre spunto da modelli lirici noti per creare delle variazioni.

Il patrimonio della lirica greca arcaica cominciò ad essere messo per iscritto in modo sistematico solo nell’epoca ellenistica, quando si avvertì il rischio di perdere le opere più importanti, e solo in quel momento nacquero l’editoria e il mercato librario.

Rispetto alla questione dell’oralità dei poemi omerici appaiono necessarie alcune precisazioni. E’ infatti importante tentare di comprendere come essi venissero effettivamente composti, se cioè per mezzo di un procedimento che comunque implicava anche la scrittura o se invece mediante processi che prescindevano dalla scrittura stessa; secondariamente è essenziale chiarire un equivoco di fondo e cioè che l’idea di una composizione orale non deve essere associata, come normalmente avviene, all’idea di una composizione molto rapida, con coincidenza cioè fra tempo della composizione e tempo dell’esecuzione e della produzione; tale modo di pensare appare in effetti poco produttivo poiché conduce a considerare i poemi omerici come qualcosa di diverso da un’opera letteraria.

Per l’interpretazione e l’analisi critica dell’oralità esistono vari modelli, molti dei quali tuttavia non appaiono applicabili ai poemi omerici. Uno di questi modelli, quello elaborato da R. Finnegan in Oral Composition and Oral Literature in the Pacific, è stato elaborato per le pratiche poetiche del Pacifico, dove si praticano canti in funzione della danza, dove la composizione può essere collettiva e dove nell’elaborazione possono intervenire degli assistenti ai quali può toccare il compito della memorizzazione, tutti elementi che non appartengono alla natura dei poemi omerici. L’estensione inoltre delle due opere omeriche è tale da non rendere plausibile l’ipotesi che ciascuna di queste fosse associabile ad una sola ed unica performance e ciò sarebbe dimostrato dai numerosi collegamenti e dalle molteplici rispondenze evidenti in vari punti di ogni poema, che proverebbero invece l’ipotesi di performance relative anche a singole parti.

Altra prospettiva interpretativa è quella di B. Gentili, che in Poesia e pubblico nella Grecia antica confronta la pratica aedica arcaica con l’esperienza dei poeti improvvisatori italiani attivi nel XVIII secolo. La forte emotività che caratterizza queste recitazioni estemporanee e che si esprime, ad esempio, con il volto assorto e distaccato, lo sguardo rivolto verso l’alto, gli occhi che si accendono, lo sguardo torvo, i capelli arruffati, non trova tuttavia alcun riscontro negli atteggiamenti propri degli aedi dell’Odissea, in cui non appare alcun accenno a forme di agitazione emotiva durante l’esecuzione dei canti. Il tipo di performance proprio degli improvvisatori italiani, che appare assimilabile in tutto e per tutto alla mania, non ha pertanto nulla a che vedere con la poesia omerica. Altro aspetto messo in luce da Gentili è la possibilità che frammenti del repertorio epico, utilizzati dagli aedi per ricordare meglio gli elementi principali del racconto o per dare inizio o fine al libro, potessero essere affidati alla scrittura, ma nega in seguito che i poemi omerici potessero essere scritti per intero e ciò sulla base della difficoltà nel reperimento del materiale scrittorio, rappresentato prevalentemente da pezzi di cuoio. Malgrado il supporto materiale fosse poco adatto alla scrittura e di difficile reperibilità, ciò non rappresenta tuttavia un motivo per ritenere con certezza che le parti scritte fossero limitate a brevi frammenti, poiché nulla vieta di pensare che gli stessi supporti potessero essere utilizzati per frammenti più grandi.

Altro dato evidenziato da Gentili è la constatazione, all’interno dei poemi omerici, di parti intercambiabili e spostabili a piacimento, quindi utilizzate presumibilmente in modo meccanico, cui però si contrappone la constatazione della profonda coerenza strutturale che caratterizza i testi omerici, attestata, ad esempio, da un uso altamente consapevole della tecnica delle corrispondenze. L’ipotesi però della creazione ad opera di un aedo geniale è in contrasto con l’ipotesi della ripetizione meccanica di parti, così come appare poco compatibile l’ipotesi della intercambiabilità di frammenti a fronte della comprovata coerenza testuale.

L. E. Rossi, sulla scia di Havelock, nel suo I poemi omerici come testimonianza di poesia orale, prende in esame alcuni indizi che, a suo avviso, attesterebbero l’origine prevalentemente orale dei poemi omerici.

Il primo indizio che l’autore individua è l’anacronismo, la presenza cioè nel singolo poema di elementi culturali relativi a differenti momenti cronologici; questo aspetto tuttavia appare più la conseguenza del particolare modo di porsi del poeta di fronte alla tradizione piuttosto che del mezzo, oralità o scrittura, impiegato per produrre le opere.

Altro indizio presentato da Rossi a favore dell’oralità è la presenza nei poemi di incongruenze narrative, più frequenti e probabili, a suo avviso, quando si compone oralmente. Un esempio è individuato nel personaggio di Pulaimenes, che nel V libro viene ucciso e nel XIII libro viene invece dato come vivo. Tali incongruenze, definite da Rossi come “scandali analitici”, possono in effetti verificarsi nel caso di poemi molto lunghi e ciò indipendentemente dal processo e dai mezzi coinvolti nella creazione; anche nell’Orlando Furioso, malgrado Ariosto facesse sicuramente uso della scrittura, il personaggio di Agricalte prima viene ucciso ed poi in seguito risulta essere vivo.

· Iliade ed Odissea: i contenuti filosofici

In tutto Omero compare una costante ricerca intorno alla natura umana e alle leggi eterne che governano il corso del mondo.

Nel mondo omerico regna una perfetta armonia della natura e della vita umana; ovunque appare un flusso di vita guidato e regolato da un ritmo unificatore, non compare mai caos né Omero si abbandona mai all’esperienza caotica della vita. Omero conosce e coglie le passioni umane e ne rappresenta magistralmente l’impeto, ma mostra anche che, quando tale corrente tende a straripare, è sempre possibile trattenerla entro solidi argini.

I limiti etici sono per Omero e per tutti i Greci supreme leggi dell’essere e non semplici convenzioni; la coscienza dell’obbligo della legge morale, che rappresenta l’aspetto soggettivo della moralità, è il riflesso dell’eticità del reale, che viene messa in luce non solo dall’epica, ma anche dalla riflessione filosofica più tarda (si vedano, ad esempio, il concetto di dike in Solone e nella filosofia naturale di Anassimandro, la morale dei sofisti e la sua relazione con la legge della natura e l’armonia di Sofocle). A tutto ciò si ricollega il gusto di Omero per la ricerca della motivazione: egli non propone mai una semplice narrazione di fatti, ma solo sviluppo, secondo la legge causa-effetto, dell’azione di fase in fase e svolgimento della drammaticità del racconto in modo perfettamente coerente. L’azione quindi non si distende con una fiacca e banale successione temporale, ma in ogni istante viene fatto valere il principio di ragion sufficiente ed ogni evento appare organicamente legato agli altri.

Omero tuttavia non è un autore moderno, per cui possa valere cioè solo lo svolgimento interiore dei fatti, e nel mondo in cui egli vive nulla può accadere senza l’intervento di una potenza divina. Omero quindi non parla dei moti interiori dei suoi personaggi dal punto di vista di chi può averli provati direttamente, ma individua, coglie ed esprime costantemente i nessi fra umano e divino. E’ vero che l’intervento del divino costituisce per il poeta anche un artificio poetico, ma non appare mai esclusivamente strumentale. Dall’analisi delle modalità con cui viene descritto l’intervento degli dei nelle epopee omeriche, si avverte infatti in modo molto chiaro che non si tratta di un intervento puramente esteriore, come poteva essere quello del più antico stile epico, ma di un vero e proprio potere di indirizzo della vita delle singole persone da parte del divino. E’ vero che, in modo analogo a quanto appare evidente nel pensiero religioso e politico dell’antico Oriente, anche per i Greci gli dei si contrappongono e puntano ciascuno a perseguire il proprio interesse personale, ma nell’Iliade e nell’Odissea appaiono tratti e caratteri più moderni, come la volontà di salvaguardare, al di sopra delle discordie, la lealtà che esiste fra le varie divinità, l’unità del loro operare e la stabilità del loro regno divino. Accanto al rilievo dato al divino, viene valorizzata, nella considerazione e nella valutazione degli eventi, anche la prospettiva psicologica. Appare chiaro al lettore che le vicende umane sono determinate necessariamente da imperscrutabili leggi sovrumane, ma emerge anche che tali leggi divine si intrecciano inevitabilmente con le azioni e le sofferenze dell’uomo, intreccio che costringe il poeta a vedere l’azione dell’uomo non nella sua particolarità e contingenza, ma nel suo valore assoluto e ad inquadrarla nell’ambito della concatenazione universale degli eventi.

L’epos omerico presenta quindi, come elemento di grande novità rispetto alla cosmologia teomorfa dell’Oriente, un chiaro atteggiamento antropocentrico, che appare però meno evidente nell’Iliade rispetto all’Odissea, opera questa prodotta in un momento storico in cui il pensiero mostrava già un elevato grado di sistematicità e di ordine razionale. Diverso è fra le due opere l’atteggiamento stesso delle divinità: nell’Iliade, sebbene compaiano già i segni di un pensiero morale orientato a conciliare l’azione reciproca delle varie divinità ed una visione del mondo di carattere essenzialmente razionale, appaiono tuttavia ancora scene molto tumultuose, in cui gli dei rischiano spesso di venire alle mani e in cui emerge l’immagine di uno Zeus che impone la sua sovranità con le minacce, nell’Odissea invece appare una maggiore coerenza e finalità nell’azione delle divinità e lo Zeus che presiede il consiglio degli dei si configura come coscienza universale filosoficamente purificata. L’immagine che nell’Odissea si ha quindi di Zeus è quella di una potenza onnisciente, superiore ad ogni pensiero e ad ogni azione dei mortali ed è nella sua essenza spirito e pensiero.

· Iliade ed Odissea: alcune considerazioni etiche, sociologiche e pedagogiche

Iliade ed Odissea rappresentano, come già sottolineato, fonti storiche di primaria importanza per la conoscenza della cultura greca arcaica. Queste opere vengono normalmente riferite ad Omero, ma è importante precisare che, malgrado questa comune paternità, esse non possono essere considerate con assoluta certezza come un’unità né come se fossero invenzione di un unico poeta.

Delle due opere, l’Iliade appare, per struttura e temi affrontati, come il poema più antico, mentre l’Odissea riflette sicuramente uno stadio più recente della civiltà, ma sebbene la prima dia l’impressione di una maggiore antichità rispetto alla seconda, non è detto che la sua produzione concreta sia da collocarsi molto lontano da quella dell’Odissea.

L’Iliade mostra l’assoluta prevalenza dello stato di guerra, quale doveva essere la condizione delle genti greche nell’età delle migrazioni, ed in essa si fondono l’immagine, tramandata dal canto, degli antichi eroi leggendari e le tradizioni dell’aristocrazia. Il valoroso, nell’Iliade, è sempre l’aristocratico, l’uomo di classe sociale elevata, e combattimento e vittoria rappresentano elementi di suprema distinzione e costituiscono la vera sostanza della sua vita. I temi dell’Iliade mostrano quindi l’aspetto guerriero dell’esistenza e gli eroi, pur nel loro contegno aristocratico, hanno come loro luogo naturale il campo di battaglia e solo raramente vengono raffigurati o descritti nelle pause fra un conflitto e l’altro.

Nell’Odissea la scena cambia completamente. Il motivo del ritorno degli eroi, infatti, crea le condizioni per la rappresentazione e la descrizione della loro esistenza in tempo di pace. L’Odissea, che propone immagini estremamente realistiche degli ambienti, rappresenta pertanto la fonte principale per conoscere lo stile di vita dell’antica aristocrazia. L’aristocrazia dell’Odissea è una classe sociale che appare fortemente consapevole del proprio privilegio, della propria maggior finezza di costumi e di stile di vita; le sue condizioni di vita sono caratterizzate dalla sedentarietà, elemento questo che rende possibile la trasmissione dello stile di vita dagli anziani ai fanciulli e l’organizzazione di una scuola: elementi peculiari della cultura aristocratica, così come viene rappresentata dall’Odissea, sono il saper provvedere alla formazione della personalità umana, mediante continui ammaestramenti, e la trasformazione dell’educazione in formazione sistematica della personalità secondo un modello definito.

A differenza quindi dell’Iliade, in cui vengono rappresentate figure caratterizzate da grandi passioni e da destini tragici, nel poema più recente compaiono personaggi dalle connotazioni più umane. La misura del pregio di ogni personalità è certamente ancora il valore guerriero, ma ad esso si aggiunge tuttavia anche l’apprezzamento dei meriti intellettuali e sociali: l’eroe è colui che non è mai privo di buoni consigli, che in ogni circostanza sa trovare le parole giuste e che, oltre alle virtù guerriere, mostra astuzia, capacità inventiva e spirito pratico, grazie a cui finisce per trionfare sempre sui nemici potenti e su pericoli insidiosi.

Le opere di Omero pertanto, come ebbe modo di affermare anche lo stesso Platone, non venivano lette solo per il piacere artistico che erano in grado di provocare, ma anche gli esempi di vita che presentavano. Nel pensiero greco dell’età arcaica l’elemento estetico non è infatti ancora separato da quello etico e tale fusione non è puramente accidentale, ma, al contrario, il contenuto normativo e la forma artistica dell’opera d’arte stanno in una relazione di reciprocità e hanno in comune la loro intima radice. La poesia della Grecia classica non fornisce quindi solamente la rappresentazione di frammenti e scorci della realtà, ma sceglie accuratamente questi aspetti, cerca di renderli nella forma artistica migliore e più efficace e li pone poi in relazione ad un determinato ideale o modello da trasmettere. Le innumerevoli scene di combattimento, ad esempio, collegate fra loro in forma unitaria, non hanno solo lo scopo di presentare quadri particolari di avvenimenti noti, ma anche quello di mettere in risalto la virtù morale degli eroi famosi, fra i quali spicca Achille, monumento immortale di esperienza umana e di dolorosa grandezza. Con il termine aristia si indica proprio la descrizione delle gesta e del valore di un eroe, di cui vengono celebrati i tratti quasi sovrumani e comunque ritenuti eccellenti da un punto di vista etico. Le soluzioni stilistiche e narrative adottate per raggiungere questi obiettivi sono le seguenti:

a) “ritardare” o escludere l’intervento delle divinità, di Zeus in particolare, nelle vicende della guerra, in modo tale da creare lo spazio per il libero dispiegamento delle possibilità dei singoli guerrieri, quindi di uomini;

b) inventare episodi e creare circostanze, come l’episodio della seduzione di Zeus da parte di Hera, che consentano di lasciare campo libero all’intervento dell’uomo;

c) introdurre gli exploits di singoli guerrieri, quindi proporre delle aristie “minori”, per interrompere ed intercalare le sequenze vittoriose delle aristie principali, quella di Ettore e di Achille, e per proporre nello stesso tempo diversi modelli umani.

Accanto poi alla presentazione di modelli etici, fin dalle battute iniziali dei due poemi appare evidente il rilievo che l’autore intende dare ad un dato ideologico fondamentale, e cioè che, al di là della guerra, che rappresenta la struttura portante dell’opera, l’elemento che accomuna il genere umano nel suo complesso è l’ineludibilità della morte. Le “forti anime di eroi” sono quelle dei Greci e dei Troiani, che appaiono legati da un comune destino di paura architettato e progettato da Zeus, e in molti passi dell’opera molti di loro, sempre Greci e Troiani, si trovano coinvolti in gravi lutti.

Omero scrive un poema che racconta la guerra, realizzato con pieno gusto del narrare e con uno straordinario senso del fatto, ma nello stesso tempo svela una realtà profonda, che va al di là della guerra e che la svuota completamente di significato. Mentre infatti la sua poesia prende corpo, inizia a farsi strada, mediante l’impiego di mirati e studiati paragoni (ad esempio gli uomini paragonati alle foglie), l’idea della fragilità e della debolezza del genere umano: gli uomini, che nel corso della narrazione divengono progressivamente sempre meno guerrieri e sempre più uomini, in alcune circostanze manifestano certamente la loro forza, ma in altre soccombono e periscono.

Il discorso relativo al ruolo che i modelli etici giocano nell’Iliade e nell’Odissea deve tuttavia spingersi ancora più in profondità. L’aspetto della responsabilità personale, articolata in due forme, responsabilità oggettiva, che va al di là della volontarietà di chi ha commesso il fatto (es.: Patroclo da ragazzo ha dovuto abbandonare la sua terra per aver commesso un delitto involontario), e complementarietà dell’agire dell’uomo con quello della divinità, cioè quel concetto di atē come idea che implicitamente evoca l’intervento di una forza esterna al soggetto, riveste nei poemi omerici un ruolo centrale. Un singolo individuo, potenzialmente all’origine di un evento o di una catena di eventi di valenza negativa, viene giudicato con modalità che hanno un chiaro riferimento ai procedimenti ufficiali di amministrazione della giustizia; Zeus inoltre viene presentato come difensore ultimo e quale garanzia dalla possibilità di sentenze ingiuste: nel XVI libro la rovinosa tempesta provocata da Zeus è presentata dal poeta come espressione dell’ira del capo degli a causa di una pratica scorretta dell’attività giudiziaria.

Nella parte conclusiva del poema si assiste tuttavia, in questo senso, ad una svolta. Zeus viene infatti presentato non più solo come garante ultimo della giustizia, ma anche e soprattutto come l’entità all’origine del ciclo di sofferenze e di mali che colpiscono l’uomo; nel XXIV libro, infatti, Achille si rivolge a Priamo enunciando il principio secondo cui all’uomo tocca vivere nell’infelicità, concezione questa che non è incompatibile con l’immagine di Zeus garante della giustizia, ma che fa riferimento ad un atteggiamento etico di ordine diverso.

Date queste premesse, è necessario analizzare come il concetto di responsabilità personale prenda effettivamente corpo attraverso le vicende di alcuni personaggi dell’Iliade:

Paride

Viene presentato come responsabile dell’infrazione della norma dell’ospitalità per aver condotto via Elena e molte delle sue ricchezze da Sparta e per questo è ritenuto all’origine della guerra. Il comportamento di Paride e di Elena viene inoltre stigmatizzato come lussurioso e lo stesso Paride viene presentato come uomo che agisce in quanto accecato dal desiderio. A parte però questo duro giudizio di condanna, non si ravvisa nel poema una linea narrativa che faccia pensare che a tale colpa debba necessariamente seguire una punizione: l’Iliade si conclude senza che Paride venga ucciso e il poema inoltre termina con la morte di Ettore, il personaggio che più di ogni altro ha espresso atteggiamenti di rimprovero nei confronti di Paride. In linea di massima quindi, nel corso dell’opera, il problema della responsabilità di Paride tende ad essere mitigato: nella parte iniziale viene frequentemente citato il gesto del rapimento di Elena, oggetto di dura condanna da parte dei Greci, ma in seguito viene mostrato un Paride che riesce a riscattarsi grazie alle sue qualità di guerriero.

Elena

Il dato costante è quello dell’autocondanna di Elena, che definisce se stessa, per ben due volte nel discorso rivolto ad Ettore, come cagna. L’autocondanna è confermata dall’auspicio, espresso dalla stessa Elena, di poter morire per aver compiuto il gesto di seguire Paride e dall’augurio di poter essere trascinata via da una rovinosa tempesta.

Relativamente alla volontarietà o meno del gesto compiuto da Elena, i fatti vengono presentati nel poema in modo molto articolato. Di fronte a Priamo infatti Elena pone l’accento sull’aspetto della volontarietà, mentre nel corso del lamento funebre per Ettore si pone maggiormente in luce l’iniziativa di Paride, presentato come colui che l’ha condotta con la forza a Troia. Molto diversa è la presentazione del punto di vista dei Greci. A loro avviso l’essenziale era infatti vendicare “gli strappi e i gemiti di Elena”, con chiaro riferimento quindi ad un atto di costrizione esercitato da Paride ai danni di Elena stessa, e questo punto di vista rappresentava una premessa necessaria perché la guerra mossa contro Troia non apparisse priva di giustificazione.

Il narratore, dal canto suo, non presenta Elena semplicemente come colei che ha subito un atto di costrizione, ma propone tre diversi punti di vista sottesi a questo evento: l’intervento di Paride, l’intervento di una dea, Afrodite, ma soprattutto il consenso di Elena, cui fa da contraltare l’autocondanna.

Appare chiaro quindi che Omero esprime nei confronti di Elena un giudizio di aperta condanna, ma è nello stesso tempo refrattario a suggerire una evoluzione degli eventi che abbia come sbocco la punizione della donna.

Agamennone

Agamennone viene presentato, da parte di Achille nel I libro, come colpevole di violenza per il fatto di avergli tolto Briseide, ma nel corso del poema appare pentirsi del suo comportamento, fino a che nell’assemblea che viene descritta nel XIX libro fa pubblica ammenda. Achille, in questa circostanza, non chiede nessuna riparazione ad Agamennone e convoca un’assemblea della riconciliazione per annunciare la volontà di abbandonare atteggiamenti improntati all’ira e alla rabbia e per chiedere ad Agamennone di guidare l’esercito nella battaglia alla quale lui stesso prenderà parte. La causa di questo mutamento di orientamento è da individuare essenzialmente nella morte di Patroclo, di fronte alla quale l’ira perde di significato, e in occasione dell’assemblea per la riconciliazione la questione del contrasto fra Achille ed Agamennone appare già superata, anche se un atto di riparazione da parte di Agamennone stesso, sebbene svuotato di significato reale, dovrà esserci.

A differenza di quanto accade nell’Iliade, nell’Odissea colpa e punizione si caricano invece di una valenza molto forte. Il poeta esprime infatti frequenti giudizi di esplicita condanna, ad esempio nei confronti dei Proci, vengono impiegati spesso termini valutativi ed emerge molto chiaramente un esplicito intento didattico, espresso, ad esempio, già nel proemio nell’anticipazione del destino di morte cui i compagni di Ulisse sono destinati a causa del loro comportamento colpevole. Tale messaggio didattico, pur intersecandosi con altri temi importanti, come la nostalgia, il ritorno, gli affetti familiari e anche, e soprattutto, il piacere della narrazione, spinto fino al limite del fiabesco, appare nell’Odissea molto evidente, mentre nell’Iliade risulta essere molto più nascosto.

· Iliade ed Odissea: le scelte stilistiche in funzione delle esigenze narrative

Concentrando l’analisi e l’attenzione in primo luogo sull’Iliade, uno dei dati che balza agli occhi per primo è che una parte considerevole del testo è costituita da discorsi diretti, che rappresentano il 45% degli oltre 15600 versi che costituiscono l’opera. Tale alternanza di parti narrative e parti in cui il narratore lascia spazio al personaggio per una autonoma formulazione del discorso si trova già in composizioni letterarie anteriori all’Iliade, come, ad esempio, nel poema di Gilgamesh. Questo aspetto tuttavia, al di là del dato apparente, presenta nell’Iliade varie sfaccettature.

In primo luogo il discorso di ogni singolo personaggio, espressione di un particolare punto di vista, può essere motivato da fattori di ordine puramente espositivo, miranti cioè a rendere possibile l’esposizione da parte del parlante di cose o fatti che un altro parlante non conosce, o di ordine tendenzioso, di esposizione cioè da parte del parlante di cose che in un particolare momento appaiono molto vicine ai suoi interessi e alle sue intenzioni. Il discorso formulato da ciascun personaggio conserva inoltre sempre un carattere di contestualità rispetto alla dimensione narrativa complessiva e ciò in virtù dell’abilità del poeta che riesce sempre, mediante una serie di procedimenti molto sofisticati, a concedere uno spazio autonomo al suo personaggio, ma, nello stesso tempo, a creare connessioni fra tale spazio autonomo e il resto della narrazione.

Centrale è inoltre il rapporto fra il punto di vista del narratore e la posizione espressa dal personaggio, figure queste che si alternano per tutto il corso dell’opera e che si contendono il ruolo di primo piano. Sul rapporto fra queste due figure sono necessari alcuni approfondimenti.

· Il rapporto fra narratore e personaggio

Relativamente al rapporto fra il narratore e il personaggio, si possono individuare diverse strategie:

a) il narratore fa da spalla al personaggio: il narratore crea le condizioni affinché il personaggio possa esprimere il suo punto di vista. Tale meccanismo è evidente in molti passi dell’Iliade, come, ad esempio, nella parte iniziale del libro XXI, in cui viene narrato l’episodio patetico di Licaone. In questa circostanza vengono prodotte da parte di Achille delle frequenti ripetizioni di forme verbali, già proposte precedentemente dal narratore, che in questo caso sostiene e fa da spalla ad Achille;

b) il narratore gioca con il personaggio: ciò si può cogliere chiaramente nel libro XIV, in cui Omero gioca addirittura con Zeus nel corso dell’episodio della seduzione che Zeus stesso subisce da parte di Hera. In questa circostanza il capo degli dei fa riferimento con estrema tranquillità e con un atteggiamento un po’ spavaldo ad un suo desiderio che, nel passato, lo ha condotto ad avere come oggetto sia donne mortali che dee e, a riprova di ciò, produce un lungo elenco di donne che ha amato. Proprio però nel momento in cui egli mette in mostra le sue doti di amatore, viene ingannato da Hera, che riesce a farlo cadere in un sonno profondo e a sedurlo; il narratore mostra quindi di giocare con il personaggio, facendo in modo che egli si scopra proprio nel momento meno opportuno e coprendolo in un certo senso di ridicolo;

c) il narratore prende le distanze dal personaggio: nel VI libro si parla dello scambio di armi fra Diomede e Glauco su proposta di Diomede e il narratore afferma, facendo ricorso ad un’espressione molto forte, che Zeus ha tolto il senno a Glauco. Tale giudizio negativo nasce dal fatto che l’accordo fra i due, che si impegnano a non combattersi più nemmeno in futuro, appare al narratore troppo in anticipo rispetto ai tempi e per questo sente la necessità di introdurre una nota di commento tale da impedire all’ascoltatore di immedesimarsi nella vicenda e nelle sorti del personaggio e che provoca pertanto l’effetto contrario, un impulso cioè verso un atteggiamento di dissociazione. In definitiva, in questo episodio il personaggio si sarebbe spinto, a giudizio del narratore, troppo oltre e per questo il narratore stesso sente la necessità di frenarlo.

Relativamente invece a come viene delineato e presentato il personaggio, non solo nella sua esteriorità, ma anche nella sua dimensione interiore e motivazionale, si individuano nell’Iliade vari procedimenti:

a) il personaggio viene presentato dal narratore nell’atto di agire senza che vi sia consapevolezza da parte sua della motivazione che lo spinge all’azione: in questa circostanza è il narratore che garantisce per il personaggio e la sequenza delle vicende è interamente organizzata e regolata dal narratore stesso, che segue lo sviluppo delle cose e di volta in volta fornisce informazioni all’ascoltatore;

b) il personaggio agisce in concomitanza con una circostanza accessoria che viene correlata al suo personale punto di vista: in questo caso il nesso tra personaggio e le sequenza delle vicende non è immediato, ma si ha un elemento intermedio, caratterizzato peraltro da una precisa struttura grammaticale e sintattica (participio, preposizione temporale-causale e proposizione finale) che aiuta a far prevalere il punto di vista del personaggio stesso e la sua autonoma capacità di valutazione;

c) il narratore riferisce dell’incertezza del personaggio fra due alternative e informa in seguito quale delle due è stata scelta: si tratta in questo caso di un salto qualitativo rispetto ai precedenti procedimenti espressivi utilizzati poiché il narratore concede al personaggio un suo spazio autonomo, anche se è sempre lui a regolare e a circoscrivere questo spazio; l’incertezza viene espressa mediante l’uso dei verbi meditare, riflettere ed esitare e con la struttura o…. o….. e a volte la titubanza del personaggio si conclude con l’intervento esterno di un’altra entità, rappresentata nella maggior parte dei casi da una divinità;

d) in un monologo il personaggio riflette fra sé e sé fino a decidere come agire: il personaggio in questo caso perviene ad una decisione attraverso un discorso rivolto a se stesso e rompe il legame che lo lega al narratore, evidenziando una sua autonoma capacità di argomentazione.

Relativamente ai monologhi questi appaiono differentemente articolati a seconda degli scopi che, per mezzo di essi, il personaggio si prefigge:

1) il monologo può svilupparsi mediante l’enunciazione da parte del personaggio della decisione presa dopo aver esposto due alternative che si elidono a vicenda, caso in cui il monologo appare maggiormente formalizzato anche nella struttura (introduzione con un verso formulare esterno – inizio con una interiezione che contiene al suo interno il verso modulare “ma perché a me il mio animo ha detto queste cose”);

2) il monologo può presentare il personaggio che perviene ad una decisione senza aver enunciato alternative; in questo caso si tratta di monologhi brevi che al poeta dovevano apparire più adatti a rendere il senso dell’immediata percezione di ciò che si presenta di fronte al personaggio; nel caso di Ettore la prospettiva che gli si pone davanti è la sua morte, circostanza questa in cui il poeta mette in atto una creazione poetica di altissimo livello espressivo mediante la quale propone il modello dell’eroe che affronta consapevolmente e senza incertezze il suo destino. Il margine di scelta che resta all’eroe riguarda il modo di morire, in considerazione del ricordo che del suo gesto resterà alla generazioni future: nel gesto esemplare cui si sta preparando, l’eroe trova il suo riscatto o, osservando le cose da un diverso punto di vista, il poeta concede al suo personaggio il modo per riscattarsi di fronte ad una situazione irrevocabile e senza alternative nella quale egli lo ha stretto. Il monologo si carica pertanto in questo caso di un inevitabile carattere drammatico e tragico;

3) nel monologo il personaggio non perviene ad alcuna decisione e non si pone nemmeno il problema di decidere.

In tutta l’opera compaiono quattro monologhi nei libri XI, XVII, XXI e XXII, la cui estensione cresce progressivamente e dei quali l’ultimo, quello di Ettore, rappresenta il culmine di una sequenza in progressione non solo sul piano ritmico, ma anche dal punto di vista dell’espressione poetica.

· Il diverso ambito di conoscenza del narratore e del personaggio

Altro aspetto da segnalare è relativo all’ambito di conoscenza proprio del narratore rispetto a quello del personaggio. Nell’Iliade, così come nell’Odissea, appare, ad esempio, in modo costante la seguente struttura espressiva: “Così disse (dissero) pregando”, seguita poi da “…e lo/li ascoltò” seguita dal nome della divinità che prestava ascolto. Tale formula espressiva riflette pertanto una situazione tipica, quella dell’uomo che prega e della divinità che, venendo incontro ad un desiderio elementare dell’uomo, presta ascolto. Nell’Iliade tuttavia, differentemente da ciò che accade nell’Odissea, compaiono due casi atipici. Il primo caso è quello in cui alla formula: “Così disse pregando” segue un verso da cui appare evidente il rifiuto della divinità a prestare ascolto alla preghiera. In questo modo si delinea uno scarto fra l’ambito di conoscenza del personaggio e quello del narratore, che mostra di conoscere di più, sulle intenzioni della divinità, del personaggio stesso. Nel secondo caso, invece, la formulazione del verso appare regolare sul piano della forma, ma la risposta della divinità si carica di una risonanza sinistra. Ciò avviene, ad esempio, nel XVI libro, quando Achille chiede a Zeus di garantire il successo di Patroclo e di farlo tornare sano e salvo; in questo caso il narratore, anticipando gli eventi, rivela che la preghiera di Achille non verrà esaudita interamente e che soprattutto non verrà esaudita nel punto che per Achille è di importanza essenziale. Anche in questo caso il narratore circoscrive il personaggio in un ambito ristretto di conoscenza e mette in atto nei suoi confronti un gioco nel complesso piuttosto crudele: in un primo momento tutto appare andare nella direzione voluta dal personaggio e la divinità sembra esaudire tutte le sue preghiere, dopo invece il discorso si arricchisce di un elemento che preannuncia al personaggio un evento negativo. Il rifiuto della divinità di intervenire per esaudire la preghiera che il personaggio gli ha rivolto emerge inoltre anche quando la richiesta viene formulata con eccessiva superbia, ad esempio con la formula: “Così disse vantandosi”, caso in cui segue anche la dissociazione del narratore nei confronti dell’atteggiamento del personaggio.

Il narratore, inoltre, proprio per sottolineare la ristrettezza dell’ambito di conoscenza proprio del personaggio, utilizza talvolta il termine nepios, che letteralmente significa “bambino”, ma che appare più spesso impiegato nell’accezione di “inconsapevole”. Fermo restando il significato di base, questo termine acquista sfumature che necessitano di un chiarimento.

Quando è usato nel discorso diretto ed è riferito all’interlocutore che il personaggio che parla ha davanti a sé, il termine di nepios diviene allora uno strumento di aggressione verbale, molto simile al nostro “stolto”. Più ampia è invece la gamma dei significati quando il termine è impiegato dal narratore; a volte infatti l’uso del termine rivela un intento polemico nei confronti del personaggio, ma a volte viene introdotto per evidenziare il suo ristretto ambito di conoscenza, senza tuttavia far trasparire nei suoi confronti un intento polemico particolare. Tale accezione di significato viene usata, ad esempio, nei confronti di Patroclo ed ha la funzione, oltre che di sottolinearne la scarsa consapevolezza, di prendere da esso le distanze e di valutare la possibilità di comportamenti diversi e più cauti. Ultima accezione, infine, del termine nepios è quella impiegata nei confronti di Andromaca in relazione alla morte del marito. In questi passi il termine, che si carica di un chiaro significato patetico e delinea l’attesa vana di Andromaca, mette in evidenzia ancora una volta la dissociazione del narratore nei confronti del comportamento del personaggio, ma senza che emerga tuttavia un tono di riprovazione. Il fatto che il narratore sappia di più del personaggio fa scattare, nel caso di Andromaca, un processo di partecipazione alla sua sofferenza, che viene valorizzata nella sua profonda umanità.

Il termine nepios viene infine impiegato nell’Iliade per due volte in relazione al rapporto uomo/dio. In un passo in particolare, nel libro XX, il narratore, riferendosi ad Achille che temeva che la lancia scagliata da Enea potesse perforare il suo scudo fabbricato da Efesto, usa il termine “stolto” per sottolineare l’errata valutazione di Achille stesso di un dato, appunto la solidità dello scudo.

· L’uso della seconda persona

Altra particolarità che si rende evidente nell’Iliade è l’uso, da parte del narratore, della seconda persona per rivolgersi direttamente alle Muse, all’ascoltatore o al personaggio. Le invocazioni alle Muse rientrano nell’ambito del rapporto che legava il poeta all’attività che la musa stessa presiedeva e ad una specifica tradizione, caratterizzata da un proprio sistema di regole e norme. Il rivolgersi all’ascoltatore aveva invece la funzione di trasmettere le informazioni ad un destinatario, con il quale il poeta sentiva il bisogno di stabilire un collegamento, in particolare nella fase iniziale del suo racconto. Il rivolgersi ad uno dei suoi personaggi è infine uno strumento privilegiato di cui il narratore si serve per interrompere il flusso della narrazione nella sua apparente oggettività. Tale procedimento, detto “apostrofe”, mentre nell’Odissea è attestato solo per il personaggio di Eumeo, nell’Iliade è impiegato nei confronti di vari personaggi, come Menelao, Apollo, Patroclo ed Achille. Nell’Iliade inoltre l’apostrofe ricorre frequentemente dopo un paragone, che rappresenta una temporanea lacerazione della compattezza del testo in conseguenza di un intervento più diretto del narratore, ed è inoltre impiegata frequentemente in concomitanza con la morte o il pericolo di morte di un personaggio e quindi di fronte a circostanze cariche di grande intensità emotiva. Esiste pertanto una perfetta corrispondenza biunivoca fra apostrofe ed emotività ed è evidente che l’apostrofe veniva percepita dal poeta come uno strumento da impiegare in occasione di una forte spinta di carattere emozionale, e ciò spiega anche perché il personaggio per il quale tale procedimento narrativo viene maggiormente impiegato è Patroclo. Patroclo è un personaggio tutto costruito in chiave patetica e le apostrofi sottolineano i momenti più rilevanti della sua vicenda, che si conclude con la morte. Il personaggio, dopo Patroclo, per il quale vengono impiegate più apostrofi è Menelao e, in particolare, in circostanze che presentano un pericolo di morte a suo carico.

· La formulazione di richieste e il resoconto di fatti

Altro procedimento messo in atto nell’Iliade è l’enunciazione da parte del personaggio, attraverso il discorso diretto, di una richiesta di cui poi il narratore riferisce l’esito. Il rapporto che sussiste fra richiesta del personaggio e resoconto del narratore non è di semplice ripetizione, ma si rendono evidenti dei cambiamenti classificabili in:

– variazioni dovute allo sviluppo della vicenda nel tempo: un esempio lo possiamo individuare nel litigio fra Achille ed Agamennone, in cui il narratore, in seguito alla rottura fra i due, vuole evitare che le capacità decisionali ed operative di Agamennone possano risultare compromesse dopo la rottura con Achille;

– espressione, da parte del narratore, di un punto di vista diverso da chi ha formulato la richiesta: nel XIX libro Zeus ordina ad Athena di instillare nel petto di Achille nettare ed ambrosia perché non fosse raggiunto dalla fame e la dea, come racconta il narratore, agì eseguendo le richieste di Zeus affinché la fame non raggiungesse Achille “alle ginocchia”. Appare evidente che la frase di Zeus viene dilatata ed amplificata e viene evidenziato l’aspetto sgradevole della fame;