FILOSOFIA E RELIGIONE

“Il fondamento ontologico originario dell’esistenzialità dell’Esserci è la temporalità” (M. Heidegger, Essere e Tempo)

INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA DELLA RELIGIONE – FILOSOFIA E RELIGIONE

Di Antonietta Pistone

La filosofia nasce come ricerca metafisica[i] del principio, e causa prima, di tutta la realtà, nel VII sec. A.C. nelle colonie dell’Asia Minore a Mileto, con la speculazione dell’astronomo Talete, che riconosce l’arché originario nell’acqua. Contemporaneamente nell’Oriente arabo ha inizio la predicazione del profeta Maometto, che diffonde la religiosità di Allah e del Corano, attraverso la fede islamica. Nel VI sec. A.C., in Nepal, ai confini settentrionali con l’India, si afferma il Buddhismo, un particolare approccio filosofico religioso ai problemi dell’esistenza umana, interpretata essenzialmente come dolore e sofferenza. Il Buddha Siddhārtha Gautama, monaco e asceta, fondatore della religione indiana, crede di poter rimediare al dolore sospendendo il desiderio, da cui deriva ogni sofferenza, e invita i suoi seguaci a praticare l’ascetismo, che è distacco dalle passioni del mondo, per raggiungere la pace dei sensi e l’equilibrio interiore. Le tecniche di meditazione, che fanno riferimento al respirare attraverso successive inspirazioni ed espirazioni, sono perciò molto importanti per raggiungere un buon livello di estraniazione dalla realtà, con la conseguente sospensione della brama. Si apprende, così, a gestire il proprio corpo per percepirlo in sintonia con la natura ed il creato, e per ricostituire l’armonia iniziale primigenia fusionale con il tutto. Già intorno al XIII sec. A.C. era sorto, nelle regioni dell’Europa orientale l’Induismo, con cui il Buddhismo successivamente condivide i concetti di Samsara, il ciclo di reincarnazione dell’anima immortale; di Karma, la legge di causa-effetto che definisce l’andamento dei fenomeni osservabili in natura nel loro svolgimento; e di Dharma, la legge cosmica universale che interpreta l’esistenza come dolore e sofferenza perché condizionata dall’attaccamento alla realtà del vivere, e determinata dalla volontà del desiderare con passione attraverso la brama di volere. Se la speculazione filosofica comincia come indagine sui principi primi della natura, nel buddhismo e nell’islamismo si pone già il problema di risolvere l’esistenza umana attraverso le domande di senso dell’uomo sulla realtà di Dio, sulla vita e sulla morte, sulla natura dell’anima, sull’immortalità, sulle questioni riguardanti l’agire morale ed il comportamento nella scelta libera, sui possibili legami della spiritualità umana con realtà escatologiche non storiche e materiali. La stessa ricerca filosofica, che già Aristotele riconosce come speculazione metafisica, si pone sul nascere i problemi ineludibili della fondazione gnoselogica, ontologica e teologica. Difatti, quando si vogliano affrontare questioni radicali dell’esistenza, non si può prescindere dalla ricerca metafisica sui fondamenti ontologici, né si possono evitare le domande religiose, che ogni uomo, in ogni tempo, ad ogni latitudine geografica, si è sempre posto, si pone e si porrà. Donde la necessità di un filosofia della religione, che abbia come suo principale obiettivo di ricerca l’approfondimento delle tematiche spirituali della vita, nel tentativo di fornire risposte di senso e tecniche di salvezza che possano, in qualche modo, arginare lo spettro del nichilismo, del vuoto di valori, della morte del senso e del deserto in cui ci si trova, in assenza di una morale universale, di un’etica accettabile e comunemente condivisibile, che si ponga come rimedio al terribile evento della morte di Dio[ii], e della fine dei valori universali che avevano predicato l’ebraismo e il cattolicesimo. Una filosofia della religione che riconosca tra i suoi obiettivi principali il problema di valutare, di ripercorrere, di affrontare per intero, scalzando paure e infingimenti, la tragedia contemporanea dello smarrimento dell’uomo, senza riferimenti certi e adeguati, in risposta alle sempre insistenti domande in vista del recupero di una ragione forte. Prendendo atto che nemmeno chi si definisce e reputa ateo può eludere dal suo percorso esistenziale gli interrogativi su Dio. Né può, l’ateo, vivere senza optare per il mondo dei valori o per quello dei disvalori, non potendo nessuno liberarsi della propria coscienza morale, né della necessità di scegliere. Entro le questioni della filosofia della religione rientrano, perciò, di diritto tutte le problematiche morali, comportamentali e spirituali dell’uomo, che continui a vivere nel mondo senza tralasciare le istanze più profonde ed inquietanti della propria spiritualità religiosa. La religione è la fede che si predilige come risposta agli interrogativi della religiosità spirituale. Ogni religione è frutto della storia di una civiltà, e parla della cultura, delle credenze, dei valori di un popolo. Il legame con la sua storia è inevitabile. Perché risulta davvero impossibile comprendere le ragioni di una civiltà senza capire i valori religiosi cui si ispira. Sembra che si voglia qui rovesciare, paradossalmente, il presupposto su cui regge il materialismo storico di Marx. Se è vero che l’ideologia sovrastrutturale deriva dall’insieme dei rapporti economici di ogni società, pare si stia a perdere tempo soffermandosi ad approfondire i nessi tra spiritualità religiosa e cultura, storia e tradizioni dei popoli. Ma già Weber, ne L’etica protestante e lo spirito del capitalismo modifica il rapporto tra struttura e sovrastruttura a vantaggio della seconda, e rilegge il materialismo storico marxista, invertendolo. Deriva infatti, secondo la sua analisi, il capitalismo dalla religione protestante calvinista, e non il contrario, la religione protestante dal capitalismo. Certamente economia e religione sono due aspetti fondamentali della vita dell’uomo in società. E costituiscono due approcci indispensabili per la comprensione storica profonda e disillusa delle ragioni che animano le civiltà. Da questo presupposto si evince facilmente l’importanza di uno studio serio delle religioni, come imprescindibile passaggio per la comprensione storica di epoche e civiltà. Con questo spirito si vuole intraprendere un percorso di ricerca che approfondisca il senso delle religioni monoteiste, cattolica, ebraica ed islamica, viste nel tempo attraverso lo sguardo critico ed acuto dei filosofi, che le hanno variamente interpretate. Ma comprese anche alla luce dei fatti storici più importanti che le hanno da sempre viste protagoniste della scena fino ai nostri giorni, a partire dalle Crociate, attraverso le guerre di religione, per giungere all’attuale fenomeno del terrorismo internazionale di matrice islamica. E alle questioni e ai dibattiti sempre aperti e dialettici, e non per questo meno rilevanti, tra la Chiesa cattolica e il mondo laico, soprattutto in materia di scelte sessuali, ma anche per questioni di tipo razziale e sociale in senso lato. Proponendo, inoltre, anche quelle filosofie della religione come il Buddhismo e l’Induismo, unitamente alle ulteriori suggestioni provenienti dall’oriente, che possano essere utili e funzionali a capire le anomale inefficienze della nostra epoca polimorfa, ma anche a saper intravedere una possibile via di recupero dei valori della civiltà orientale, che non abbiamo sin qui saputo valorizzare, troppo miopi nel nostro diffuso eurocentrico occidentalismo, ponendoci stupidamente in contrasto con culture e civiltà che hanno ancora tanto da dire, attraverso i valori della pace e della nonviolenza. Valori che noi abbiamo del tutto scotomizzato dalle nostre coscienze dialettiche, per interpretare il mutamento come rivoluzione possibile solo a partire dal di fuori dell’uomo. Dimenticando che il vero cambiamento è quello che avviene dentro le coscienze, perché è il solo rinnovamento possibile nell’ambito di un’educazione alla pace e al rispetto reciproco. Che rimane oggi l’unico approccio reale all’altro, in un contesto che voglia definirsi ancora patrimonio culturale umanamente condivisibile e spendibile entro reti di relazioni significative, per impegnarci a restituire un senso alle nostre esistenze annichilite ed abbrutite dalla mancanza e dal bisogno cui non si trova risposta per cui valga la pena spendersi. Tornare dentro le coscienze potrebbe, invece, svelare un patrimonio di cultura inesplorato, che deve essere necessariamente valorizzato e riscoperto, come una tra le altre possibilità aperte per il nostro futuro. A partire dalla filosofia presocratica, attraverso l’approccio degli atei e degli agnostici, fino a giungere alla filosofia della religione cattolica, senza trascurare le altre fedi, tutte ugualmente meritevoli di doverosa attenzione e di altrettanto rispettosa considerazione. Per religione si intende, infatti, la garanzia soprannaturale offerta all’uomo per la propria salvezza[iii], non necessariamente da una divinità. Prova di ciò è l’esistenza di quelle religioni atee come il Buddhismo di cui si è già prima fatto cenno. Né risulta indispensabile il rapporto dell’uomo con Dio, tenuto conto che l’Epicureismo ammette l’esistenza di divinità che vivono isolate dal contesto umano, senza occuparsi affatto delle questioni mondane. La salvezza che la religione vuole garantire all’uomo non è salvezza dai mali del mondo, ma può essere anche salvezza dal mondo stesso, come nel caso del Buddhismo. Bisogna, inoltre, sottolineare, la differenza intercorrente tra la credenza religiosa nella salvezza soprannaturale, e le tecniche che garantiscono il perseguimento della salvezza stessa. Esse sono costituite dall’insieme dei riti della preghiera, del sacrificio, della penitenza, della partecipazione alle celebrazioni, dei sacramenti, delle cerimonie e del servizio, divino o sociale che sia. Ed è necessario distinguere, parimenti, tra religione naturale, come diretta disposizione individuale a credere nel soprannaturale; e religione positiva, che è l’insieme delle pratiche rituali pubbliche che contribuiscono al raggiungimento della salvezza spirituale. Nel suo aspetto naturale, la religione è più vicina alla religiosità, come sentimento individuale per il soprannaturale; nel suo aspetto istituzionale, la religione assume le vesti della fede apertamente dichiarata e praticata, attraverso i riti. In effetti il concetto di religione comprende entrambi gli aspetti considerati. Cicerone fa derivare il termine dall’espressione latina relegere, perciò si dicevano religiosi quelli che anticamente compivano con accortezza e scrupolo tutti gli atti riguardanti il culto divino. Se il concepire la religione come un insieme di tecniche di salvezza la avvicina inevitabilmente alla filosofia, quando questa venga ritenuta una terapia dell’anima; la religione può anche essere studiata per le sue specificità epistemologiche e strutturali, in quanto dottrina dell’origine divina; dottrina dell’origine politica e dottrina dell’origine umana. Come dottrina dell’origine divina, la religione è rivelazione, cioè espressione filosofica della verità oggettiva, e del suo valore assoluto. In questa concezione vi è l’implicita idea che la religione consista nell’ «accettare ogni cosa particolare come una parte del Tutto, ogni cosa finita come un’espressione dell’infinito[iv]». La dottrina dell’origine politica della religione svuota la religione stessa delle sue finalità intrinseche di guida alla salvezza dello spirito, perché la ritiene un semplice spauracchio inventato dagli uomini che, attraverso la presenza di un Dio antropomorfo da loro stessi creato, si sono garantiti il rispetto delle leggi e la rettitudine morale della comunità tutta: «gli antichi legislatori finsero la divinità come una specie di ispettore delle azioni umane, sia buone che cattive, affinché nessuno recasse ingiuria o tradimento al suo prossimo, per paura di una vendetta degli dèi[v]». Questo medesimo pensiero lo si ritrova in molte correnti filosofiche atee, come il libertinismo, l’illuminismo ed il marxismo. La dottrina dell’origine umana della religione interpreta la religione stessa come un bisogno teoretico conoscitivo dell’anima, o come una necessità derivata dal timore dell’ignoto e dalla paura del futuro che non si sa e non si può prevedere. Il concetto di storia provvidenziale che è insito in ogni cultura religiosa mette al riparo dall’alea, e pacifica rasserenando l’esistenza. È fuor di dubbio il valore conoscitivo di ogni religione, che è sempre e comunque un tentativo di spiegarsi il mondo per dominarlo e dirigerlo. In questo senso ogni religione è una metafisica ontologica della realtà. E se oggi la fede viene naturalmente accostata alla filosofia, nell’antichità ogni religione faceva uso di tecniche propiziatorie legate alla pratica della magia. Si trattava, in sostanza, di muovere le forze oscure e misteriose dell’universo, per propiziarsele. Freud interpreta questo rapporto dell’uomo con la divinità come un legame ancestrale tra il figlio, bisognoso di protezione e di cure, ed il padre, che rappresenta la certezza e la forza possibile. Il riferimento incrollabile per le proprie fragilità e debolezze. Dio è dunque il super-io, il sistema dei divieti e delle censure indispensabili per il regolare svolgersi della vita morale; l’uomo è l’io che si deve barcamenare tra il luogo delle imposizioni coatte e dogmatiche e l’es, istintuale e pulsionale, che chiede prepotentemente di emergere dall’inconscio della vita psichica. Si è detto che la religione è tecnica di salvezza attraverso i rituali. La salvezza è interpretata ora come liberazione dal mondo; ora come rivelazione della verità; oppure come espressione di un sistema di valori morali e comportamentali. La religione che libera dal mondo è il Buddhismo, che ritiene doverosa la sospensione della brama di vivere praticando il distacco dal desiderio, attraverso il Nirvana, smettendo di anelare nella condizione di pace assoluta del misticismo. Questo rifiuto della socializzazione e della relazione umana comunitaria, per evitare dolore e sofferenza, anticipa la constatazione esistenzialistica di Jean Paul Sartre «l’inferno sono gli altri[vi]». Completamente differente l’approccio delle tre religioni monoteistiche israeliana, cattolica, ed islamica, che prevedono, invece, un premio nella vita ultraterrena, senza tuttavia considerare questo mondo un inferno invivibile da esorcizzare. Per israeliani e cattolici si può essere felici e beati anche durante la vita, che anzi si ha il dovere di vivere fino in fondo. Non è previsto il suicidio collettivo per motivi religiosi, come invece accade ai musulmani kamikaze, che credono di poter raggiungere in questo modo il paradiso e le sue vergini in attesa. Quando la religione si fa interpretazione della verità essa finisce per culminare nell’approccio teoretico di tipo filosofico. La religione è il sistema dei dogmi della verità rivelata, che la filosofia ha il compito di dimostrare. Mentre la fede è credenza non ragionata ma solo intuita. La differenza tra religione e filosofia è che «la religione è il rapporto con l’Assoluto nella forma del sentimento, della rappresentazione, della fede[vii]», laddove la filosofia si assume il compito oneroso di provare attraverso la ragione, per dimostrarlo vero, l’esistenza effettiva di questo rapporto. La religione è poi, in quanto garanzia alla moralità, «credenza nella conservazione dei valori[viii]». Già Platone nelle Leggi faceva riferimento ad una giustizia divina punitiva per chi non rispettasse l’ordine dei valori stabiliti dalla legge soprannaturale per la vita associata degli uomini. Ma è Kant che definisce l’idea del comandamento divino come imperativo categorico del dovere per il dovere: «la religione è la conoscenza di tutti i doveri come comandi divini[ix]», distinguendo, inoltre, tra una religione rivelata, in cui il comando di Dio precede la consapevolezza individuale soggettiva, da una religione naturale, che detta i suoi obblighi direttamente alla coscienza dell’uomo, prima che questi vengano impartiti per via eteronoma dall’esterno. Venendo poi, per concludere, alla funzione della religione nell’economia generale della società, certamente le credenze di salvezza hanno, sin dall’antichità, un loro ruolo importantissimo nella conservazione e perpetuazione della specie umana, rafforzando i vincoli sociali, infondendo speranza e coraggio in chi si affida ad esse, per consolidare il suo rapporto con gli altri e con il mondo: «Abbandonato alla mercè degli elementi, delle stagioni, di ciò che la terra gli dà e gli rifiuta, delle buone o cattive possibilità della sua caccia o della sua pesca, delle vicende delle sue lotte con i suoi simili, l’uomo crede trovare il mezzo per regolarizzare con simulacri di azione le sue possibilità più o meno incerte. Ciò che egli fa non serve a niente rispetto allo scopo che si propone, ma egli acquista fiducia nelle sue imprese, in se stesso, osa e osando ottiene realmente più o meno ciò che vuole. Fiducia rudimentale e attraverso un’umile strada; ma è il cominciamento del coraggio morale[x]».

Prof.ssa Antonietta Pistone

Docente di storia e filosofia

[i] Aristotele, Metafisica, libro IV

[ii] Nietzsche, La gaia scienza, 1882

[iii] Nicola Abbagnano, Dizionario di filosofia, TEA, Utet, 1999

[iv] Schleiermacher, Reden über die Religion, 1799

[v] Crizia in Sesto Emp., Adv. Math., IX, 54

[vi] Jean Paul Sartre, L’essere e il nulla

[vii] Hegel, Filosofia del diritto

[viii] H. Höffding, Religionsphilosophie, 1902

[ix] Kant, Religion, IV, sez. I

[x] A. Loisy, Essai historique sur le sacrifice, 1920

LA SPE SALVI FACTI SUMUS DI PAPA BENEDETTO XVI

Di Antonietta Pistone

Nella sua ultima lettera enciclica Spe salvi facti sumus Papa Benedetto XVI conforta il popolo cattolico alla speranza, ricevuta nel battesimo da ciascun nuovo nato con la grazia di essere chiamato figlio di Dio, e la certezza dell’immortalità dell’anima, e della vita eterna. Ogni cristiano è amato da Dio Padre, anche nel peccato, e sarà perciò salvato e redento da Lui. L’inferno è la pena che spetta a chi ha rifiutato di camminare lungo la strada di Cristo durante la sua vita terrena. Ma il fuoco è Cristo stesso che brucia e consuma, purificando le anime dal lerciume di cui si sono macchiate allontanandosi dalla sorgente dell’Amore e della Verità. E finendo col tradire la vocazione più profonda e più propria dell’uomo che è la chiamata all’Amore e alla condivisione del Bene in Dio, nella comunità dei fratelli. La speranza, dunque, insieme alla fede e alla carità, costituendo una delle tre virtù teologali, è il fondamento del cristianesimo. L’uomo che ha fede non dispera, perché crede in Dio e nella giustizia vera, che non opera distinzioni di sorta tra i fratelli, figli anche dello stesso Padre. Soprattutto, la speranza, nella quale i cristiani sono fatti salvi, è saldamente ed inscindibilmente unita alla fede. La speranza è difatti la fede che si fa attesa di ciò che verrà. Ed è sentimento di amore che lega presente e futuro, nella certezza che ciò che si spera e si attende non tarderà a compiersi. Le promesse di Dio, infatti, sono già certezza del presente, e colmano l’esistenza umana di senso e di significato, conferendo all’uomo dignità e valore. In quanto tali esse risiedono nella domanda filosofica di Kant sul noumeno, che è ricerca metafisica sulle idee regolative di ragione, anima, mondo e Dio, ma che al tempo stesso si fa interrogativo radicale per la vita umana. Anche l’uomo laico e l’ateo non possono vivere senza porsi il problema sul senso stesso della vita e dell’Essere. La ricerca scientifica e tecnologica sono possesso e dominio sulla natura. “Scire est posse”, diceva Bacone. Ma questo dominio freddo sulla realtà diventa il principale strumento di offesa per l’uomo, che si fa oggetto, piuttosto che essere soggetto, della stessa ricerca scientifica. Umanizzare la scienza significa tornare ancora all’interrogativo kantiano sul cosa mi è lecito sperare. Poiché la vita dell’uomo non ha senso vero fino a quando è chiusa nei limiti asfittici dello sterile scientismo tecnologico. Ecco allora che si fa chiaro il bisogno di rintracciare una morale che salvi la dignità umana dalla miseria del materialismo, e che permetta all’uomo di scorgere oltre il cielo stellato un senso alla sua propria vita. Una poeticità che Galilei e Copernico non intravedevano ancora. Un’unità totale che fa dell’uomo un’appartenenza imprescindibile del cielo stellato. Che nella legge morale e nelle idee regolative di ragione trovava il suo fondamento ontologico, metafisico e perciò stesso radicale e definitivo. In ultima istanza si comprende bene come la ricerca metafisica condotta dall’agnostico Kant abbia appassionato anche il teologo Ratzinger, che è uomo di fede. Non bisogna essere cattolici per porsi domande nuomeniche di tipo metafisico. Cosi come non è necessario credere per svelare la profondità dell’idea di Dio, radicata nell’interiorità della coscienza. Basta semplicemente essere uomini per comprendere che guardare il cielo stellato col binocolo per scoprirne i moti, e guardare il cielo per apprezzarne il sublime dinamico di cui parla Kant nella Critica del Giudizio, sono cose completamente diverse. E che lo sguardo dell’astrofisico è pur sempre limitato rispetto allo sguardo dell’uomo-persona, che si pone l’ulteriore domanda radicale sul senso della bellezza e sulla finalità del creato. Il meccanicismo materialistico deve essere superato in una visione finalistica della natura che permetta di scorgere, oltre la causalità, il significato più vero del creato e dell’uomo. L’uomo figlio di Dio è, infine, persona, non individuo. Ed è, in quanto tale, l’unità inscindibile di anima e corpo. La visione olistica consente di superare il meschino interesse privato degli individualisti. La persona è il valore più grande del cattolicesimo. Ed è precisamente quel valore che l’Occidente ha ormai perso di vista e dimenticato. C’è una cecità profonda che offende la nostra civiltà. Ormai incapace di sconvolgersi e di scandalizzarsi per il disprezzo che si prova nel post moderno per la vita umana. Basta leggere una pagina di quotidiano per rendersi conto di come si sia scivolati in basso. L’anestesia al dolore di vivere è, ormai, tutt’uno con l’indifferenza per l’uomo che muore, ucciso ogni volta dai suoi propri simili. Cristo è stato ucciso dall’uomo, e viene ancora ucciso migliaia di volte ogni giorno dall’efferata violenza dell’uomo senza valori. Nietzsche ci racconta della morte di Dio e assimila alla bestia l’uomo che uccide il Suo Proprio Creatore. “Razza di vipere!”, Tuonava Cristo. Non è il Cristianesimo, che di per sé non esiste se non in quanto pura astrazione teoretica, ma è l’uomo carne e sangue che si è macchiato dell’infamia peggiore. Quella di aver ucciso il Suo Dio, e di essersi sostituito a Lui, con spaventosa e nefasta arroganza. Ed è probabilmente proprio in questa presunzione il dramma dell’Occidente. Il suo pericolo più grande.

Antonietta Pistone

Docente di storia e filosofia

Commento al post “Due note sulla Spe Salvi”, comparso in data 13/1272007, sul blog Minimo Karma di Antonio Vigilante, all’indirizzo http://minimokarma.blogsome.com/2007/12/10/due-note-sulla-spe-salvi/#comments

Sitografia

Lettera Enciclica Spe salvi facti sumus, di Papa Benedetto XVI, del 30 novembre 2007, all’indirizzo web:

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_it.html

ATEISMO E MONDO SENZA DIO IN NIETZSCHE

Di Antonietta Pistone

Un mondo senza Dio, è questo l’errore dell’Occidente. Non un mondo senza fede, credenti, religioni o chiese. Ma un mondo generato dalla morte di Dio, che rifiuta nel nichilismo quei valori scomparsi di cui parla Nietzsche. La morte di Dio non è un evento paragonabile, nella storia dell’Umanità, alla morte esistenziale, determinata da malattia o violenza accidentale. L’uccisione della persona di Cristo ha segnato profondamente il cammino dell’uomo nel mondo, cominciato con il più pesante e imperdonabile crimine della Storia: la creatura che uccide il suo Creatore. “Siamo stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strusciar via l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina? Dello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dei si decompongono! Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo, noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli; chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremo noi lavarci? Quali riti espiatori, quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande, per noi, la grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi diventare dèi, per apparire almeno degni di essa?…Che altro sono ancora queste chiese, se non le fosse e i sepolcri di Dio?”[1]. Oggi, quel misfatto raccontato e condannato nella filosofia del Novecento dal pensatore tedesco, si ripropone inequivocabilmente e ripetutamente ogni giorno, nel crimine del fratello che uccide e sopprime il fratello; nell’uso di un linguaggio non propriamente empatico; nelle azioni efferate contro l’altro; nel tentativo reiterato di soggiogare il proprio simile piuttosto che lasciarlo crescere accanto. È il trionfo della violenza sul dialogo, della sopraffazione sull’incontro, del linguaggio della spada piuttosto che di quello dell’amore. Inequivocabilmente colpisce l’attento osservatore del quotidiano la mancanza di un valore fondamentale alla sopravvivenza del genere umano, smarrito del tutto nell’oblio della cultura e della morale sociale ed individuale. Non si ha più alcun rispetto per la vita umana, che non è valore ontologico, ma piuttosto un accidenti come direbbe Aristotele, che c’è ma che può non esserci nell’assoluta indifferenza. Come per i passaggi di stato in chimica e fisica, la vita umana è il percorso di un mutamento incessante che ha il suo culmine nell’evento finale. In che modo esso avvenga ha assai poca importanza. La morte assume, perciò, il significato di un’epurazione, come lo era per i nazionalsocialisti tedeschi durante la tragedia criminale dell’Olocausto nella seconda guerra mondiale. Essa è utile ad “eliminare” le persone scomode, quelle che recano intralcio all’esistere. Un esistere vuoto. Deserto spirituale e sterile per le coscienze immiserite e sconvolte dal sopraggiungere, nel capitalismo post-moderno, di obiettivi materialistici che rinvengono nel profitto il solo fine dell’esistenza. La miopia dell’uomo occidentale è quasi cecità davanti ai massimi interrogativi filosofici, quando non è concepibile una vita senza denaro e senza potere sugli altri. Quando alla vita umana non si attribuisce alcun valore intrinseco. Quando l’uomo nella sua persona non è più, come voleva Kant, un fine dell’agire politico, ma diviene strumento cosificato, offeso e vilipeso, pietrificato dalla violenza dell’essere usato, dallo sguardo la cui prospettiva lo sopravanza, per scorgere in lontananza gli appalti, il profitto imprenditoriale, le armi, la droga, il mercato della prostituzione, le ecomafie dei rifiuti. Assistiamo attoniti al proliferare di assassini che insanguinano le pagine dei nostri giornali, dei misteri che ammorbano l’Italietta borghese e perbenista. Putrida, come i suoi cadaveri, dell’ipocrisia dei valori che hanno perso di vista la persona, il senso della vita, i riferimenti ontologici della morale esistenziale. Che non riesce più a distinguere bene e male, stordita e confusa com’è dal piacere orrido delle carcasse senza vita e dai loro assassini, dalle trame psicoanalitiche di menti sconvolte da traumi infantili, che riconducono ancora una volta, prepotentemente, al punto di partenza. A quei valori fondamentali smarriti nel vuoto cosmico delle coscienze abbrutite dalla banalità, dall’ostentazione, dal non avere più nulla da dire e da raccontare ai giovani che rappresentano il solo futuro possibile che ogni società civile possa immaginare. Perché è allora che proliferano la mamme assassine dei figli, le amiche che uccidono le conviventi, i mariti traditi che si trasformano in lucidi criminali di cronaca nera, i ragazzi quindicenni e bulli che minacciano un compagno per estorcergli denaro, accanto al terrorismo religioso e politico dei mafiosi che derubano le splendide bellezze naturali del mezzogiorno italiano, infangandole della loro miseria e pochezza. Spargendo attorno rancore e odio, dolore e sofferenza, paura e terrore. Perché laddove si strappa la vita umana non c’è altro vero valore ontologico che si possa immaginare al suo posto, per riempire di senso e significato veri quella croce di Cristo che libera nel dolore, e che fa crescere l’uomo come signore e padrone responsabile dell’universo e dei propri simili, nel prendersi cura dell’altro, nel bene e nel male. Nel viversi accanto come fratelli, nel rispetto reciproco, nonostante la differenza, tolleranti e amorevoli gli uni verso gli altri. Abbiamo bisogno di una nuova morale, ammonisce Nietzsche, che ripudi il nichilismo, il vuoto di senso lasciato dalla morte di Dio, che veda l’uomo in vista di un suo possibile superamento. Una nuova morale, oggi, che abbia il suo fondamento nella metafisica di nuovi valori, e di un uomo nuovo capace di farsene interprete. La morte di Dio è un evento irripetibile nella storia, che consegna l’umanità del day after al nulla che rimane nelle chiese, cimiteri di Cristo, sepolcri di preghiere senza ritorno. Solo prendendo amaramente atto di questa realtà si può uscire fuori per liberarsi della menzogna del cristianesimo, che vive dopo duemila anni nell’eterna illusione di un Dio che non c’è. Che non si fa capace dell’annunzio dell’uomo folle della Gaia Scienza, perché non sa accettare l’assenza. Dio, se mai è esistito, non può che essere insostituibile. È giunto il momento, per l’uomo, di crescere. Si può auspicare la rinascita di un’umanità abbrutita dalla materia senza spirito e priva di poesia, incapace di cogliere la grandezza del tutto in un solo filo d’erba e nello sguardo di chi chiede ascolto, comprensione, condivisione reciproca. A volte, solo un sorriso. Ma bisogna, virilmente, assumersi le conseguenze amare dell’inqualificabile gesto dell’umanità. L’ateismo, in Nietzsche, non è una scelta. Ma la necessaria constatazione di uno stato di fatto. La ragionevole presa d’atto di un fatto storico irreversibile. L’uomo è ateo, perché Dio è morto. L’uomo è ateo perché è rimasto solo, senza Dio. Piuttosto che rifugiarsi nelle chiese, cimiteri di Dio, l’uomo, a partire dalla sua solitudine, ha la necessità di reinventarsi una nuova morale, dei nuovi valori, che risolvano il nichilismo in una restaurata possibilità per l’uomo di essere e di esistere in modo nuovo.

Antonietta Pistone

Tratto dal mio articolo Un mondo senza Dio si appresta a vivere il Natale, edito sul Provinciale di Foggia, anno XIX-n. 11-12, novembre-dicembre 2007

Bibliografia

1. Nietzsche, La Gaia Scienza, 1882, brani antologici

2. Protagonisti e testi della filosofia, Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, volume D, tomo 1, Paravia, Milano, 2000

[1] Aforisma 125, trad. it in Opere, Adelphi, Milano, 1965, n.e. 1991, vol. V, tomo 2, pp. 150-152

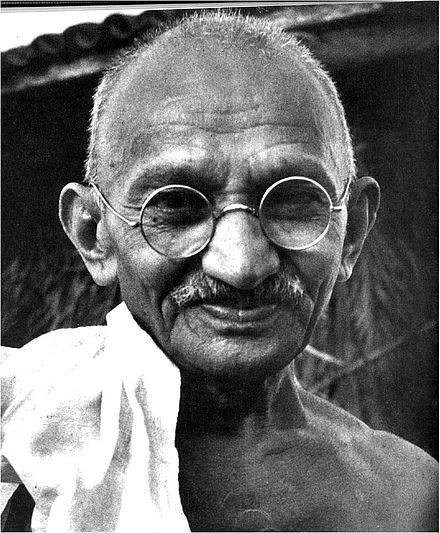

GANDHI E LA PROVA DEL FUOCO

Di Antonietta Pistone

È stato pubblicato di recente il terzo volume della collana di testi e studi su pace e nonviolenza l’aratro, diretta e curata dal Prof. Antonio Vigilante, per le Edizioni del Rosone di Foggia. L’opera, intitolata “La prova del fuoco”, rappresenta una traduzione di scritti gandhiani, tra i quali si può annoverare l’articolo omonimo al libro. Il tema principale è quello della nonviolenza, che si radicalizza come principio morale basilare della religione filosofica Induista, Buddhista e Jainista, a cominciare dal rispetto per la vita animale, e per la mucca ritenuta sacra in India. Altri temi affrontati da Gandhi sono la scelta della dieta vegetariana, e la proibizione dell’eutanasia, se praticata per ottenere vantaggi e secondi fini, che non siano quelli della pietà nei confronti di chi soffre una condizione di malattia terminale che non trova più alcun tipo di sollievo nelle pratiche mediche e negli interventi di cura.

Ma il fondamento dell’Induismo gandhiano resta comunque l’ahimsa (nonviolenza), che diviene fine e scopo della religione, e che si fa anche percorso di crescita e di educazione per i seguaci credenti, che sono chiamati ad addolcire la naturale tendenza umana alla violenza. La himsa, infatti, è presente in ogni più apparentemente ingenuo atto del vivere, a cominciare dalla respirazione che, inavvertitamente, ci mette nella condizione di dover sopprimere alcuni microrganismi presenti nell’aria che inaliamo ad ogni inspirazione. Eppure, senza l’atto del respirare la nostra stessa vita risulterebbe impossibile. Una certa percentuale di himsa (violenza) è perciò connaturata all’esistenza stessa della vita e delle forme viventi più disparate. Ma quando l’uomo diviene consapevole di ciò, deve fare di tutto per limitare la violenza ontologica del vivere e dell’esistere, accettando come legittima solo ed esclusivamente quella quota di inevitabile, senza la quale sarebbe impossibile la vita stessa, cercando di limitare, per quanto è in suo potere, il livello della violenza insita nella realtà del mondo naturale. L’etica nonviolenta si fonda sul rispetto della tradizione; sulla profondità dell’esperienza individuale di vita propria di ciascuno; sul dialogo e sull’ascolto della voce interiore. Gandhi pone a confronto la sacralità della vita cristiana, che interpreta l’esistenza come dono di Dio e accettazione benevola che non può decidere l’uomo quando rifiutare con la morte; e la qualità della vita laica, che conferisce valore umano a quell’esistenza dignitosa che ciascuno può condurre solo ed esclusivamente in condizioni di buona salute e di integrità mentale, ritenendo che non sia giusto chiamare vita la condizione di inabilità che deriva dagli stati di coma profondo ed irreversibile, come da qualsivoglia condizione di infermità che vada a compromettere le normali attività quotidiane della persona. Per il Mahatma (l’infallibile), è atto di pietà religiosa liberare l’uomo sofferente dal suo dolore di vivere, quando la sua condizione manifesti il carattere dell’irreversibilità. Egli parla di “sentiero dell’amore” che diventa precisamente “la prova del fuoco” alla quale si sottrae chi è incapace di amare il proprio simile fino in fondo. L’impedimento dell’eutanasia per il malato terminale diventa un atto di violenza, al pari delle parole dure, dei giudizi severi, del rancore, della rabbia, delle malignità e della brama di crudeltà. L’eutanasia non è un atto di violenza se le intenzioni di chi la pratica sono buone, e la morte del sofferente può essere interpretata come un momento di liberazione dai vincoli del dolore di vivere esistenziale. “Il principio di aggrapparsi alla vita in ogni circostanza tradisce una certa codardia…”, sostiene Gandhi, che in un passo successivo dice ancora:”fino a quando non è disposto ad assumersi i rischi e ad affrontare le conseguenze, un uomo non può essere libero dalla paura, e fino a quando non è libero dalla paura è, ipso facto, incapace di praticare l’ahimsa”. La nonviolenza viene dunque interpretata come scuola di liberazione delle coscienze, che matura l’uomo facendolo diventare realmente adulto e responsabile di fronte alle proprie azioni individuali e collettive.

Le condizioni imprescindibili richieste per praticare l’eutanasia senza che venga commessa violenza sul paziente sono la presenza di una malattia terminale, il non poter fare più nulla per salvare la sua vita, l’incapacità acquisita di esprimere liberamente la personale volontà e il presentarsi del caso come disperato oltre ogni possibilità di aiuto.

Un altro valore fondamentale resta quello della incessante ricerca della verità. “Io insegno al bambino che è affidato alla mia cura non essendo arrabbiato con lui, ma amandolo, tenendo conto della sua ignoranza e giocando con lui”, sostiene Gandhi. Come a dire che la nonviolenza resta anche un precetto sostanziale della relazione tra allievo e maestro. La citazione ricorda La realtà liberata di Aldo Capitini, che fonda una civiltà dell’amore sulla liberazione dell’uomo. Ma anche la pedagogia del bambino liberato di Maria Montessori. Inoltre, con riferimento a Socrate, il Bapu sostiene che la verità è la voce interiore che parla all’uomo. Ma la verità, per colui che ricerca insieme agli altri, è anche Dio, e Dio è Amore. Dunque l’uomo trova dentro di sé ogni principio religioso e conoscitivo che lo conduce sulla strada dell’Amore, che è sacrificio, rinuncia, sottomissione al dovere e rigoroso dominio sulle proprie passioni. L’uomo è più spirito che corpo, come prova la disciplina del sesso (che si perfeziona nella castità) e la dieta rigorosamente vegetariana (che culmina nell’astinenza), in linea con il rispetto degli animali e della natura, su cui l’uomo non ha alcun diritto di opporre il proprio potere. Gli animali, come gli alberi, sono amici. E sono amici tutti gli esseri umani a noi vicini. La fusione con la totalità del creato fonda l’armonia primigenia di tutti i viventi in Dio. Conseguentemente, la vita non è degna di essere vissuta se non preservando la dignità spirituale e il destino che va oltre la morte corporale. “Un seguace dell’ahimsa –scrive Gandhi- al momento di coricarsi deve chiedersi:”Oggi ho parlato duramente a qualche collaboratore?…Mi sono sottratto al mio dovere e ho scaricato il fardello sul mio collaboratore? Ho mancato di servire il vicino che era malato? Ho rifiutato di dare dell’acqua ad un passante assetato che me l’aveva chiesta? Mi sono preoccupato di accogliere chi è arrivato? Ho sgridato un lavoratore? Sono stato esigente con lui senza pensare che poteva essere stanco? Ho pungolato i buoi con bastoni appuntiti? Mi sono arrabbiato in cucina perché il riso era cotto male? Tutte queste sono forme intense di violenza…”. Nel momento attuale di crisi dei valori, per l’Occidente la nonviolenza è un’idea semplice che tutti possono comprendere e fare propria, applicandola alla loro vita. Ripartire dalle piccole cose forse è la strada giusta per non smarrire del tutto il senso del progresso sociale, che è oggi da intendersi come integrazione delle culture e dei popoli, verso una nuova forma di civiltà della pace e dell’amore che l’Oriente può aiutarci a scorgere proficuamente.

Antonietta Pistone

Docente di storia e filosofia

IL PENSIERO NONVIOLENTO DI ANTONIO VIGILANTE

Di Antonietta Pistone

Risale a qualche anno fa la pubblicazione del pensiero nonviolento del Prof. Antonio Vigilante, per le Edizioni del Rosone di Foggia e la collana l’aratro, da lui medesimo diretta e curata. L’autore prende spunto dal lavoro del filosofo tedesco Martin Heidegger che nel 1935, nel suo corso di Metafisica, pone agli allievi la domanda ontologica radicale: “Perché l’Essere e non piuttosto il nulla?”. Lo smarrimento dell’uomo del Novecento, che vede distrutta ogni sua precedente edificazione dalla crudele violenza del primo conflitto mondiale, chiede di venire risolto attraverso la ricerca del fondamento dei valori ormai desueti. E si può accompagnare, nelle intenzioni del nostro filosofo, padre dell’Esistenzialismo tedesco, alla questione metafisica sul fondamento dell’Essere. Ciò che stupisce l’uomo di cultura di ogni tempo è il prendere atto che anche le religioni spesso nascondono, in modo più o meno evidente, una sufficiente dose di violenza. E nella storia, in nome di Dio, si sono compiuti e si compiono tuttora misfatti e nefandezze, crimini contro l’umanità, che nulla hanno da invidiare agli atti terroristici veri e propri. Effettivamente, ogni religione ha una quota di inevitabile violenza. Perché ogni religione è un’interpretazione dell’uomo. E l’uomo è un essere violento e pacifico al tempo stesso. La violenza è ontologicamente connaturata alla vita e alla sopravvivenza, se anche l’atto del respirare è atto violento che sopprime milioni di microrganismi presenti nell’aria. Essendo però la religione un prodotto della cultura, e non della natura umana, è possibile estirpare la violenza dalla e della religione, abbattendo ogni forma di dogmatismo o di presunzione, che fa della verità un possesso privilegiato e dogmatico, destinato ad alcune “caste”. Ma per estirpare la violenza delle religioni bisogna educare il cuore dell’uomo. Ed è a questo punto che la nonviolenza diventa atto formativo e impegno pedagogico, che è metànoia spirituale, facendosi così operazione intellettuale di raffinata sensibilità culturale che innesta valori e rispetto per l’uomo, operando dal di dentro, a partire dalla sua anima. L’uomo nonviolento è perciò forte e saldo nella sua fede, che trae la religiosità più antica e profonda dal cuore stesso. Ed è dunque la forma più autentica di religione quella che nega se stessa come prodotto della storia per ritrovare nella natura umana la sua più vera modalità di essere e di porsi. È il richiamo all’uomo di Socrate, al “redi in te ipsum” di Agostino. Alla scoperta dell’uomo “possibile”. Di un futuro che non è ancora, ma che si può definire a partire dall’uomo, dalla sua alterità e dall’incontro con l’altro. L’apertura, l’uscire da sé per comunicarsi è l’atto implicito del dialogo e della vera condivisione, che abbatte le frontiere dell’incomunicabilità e della distanza tra le culture. E consente il proliferare di un’umanità più ricca di valori disponibili, e la comunione di intenti e di spiriti, anche nella diversità. Il rispetto della vita dell’altro è perciò accettazione della sua parola, del suo modo di vivere e di sentire, e approssimazione alla sua gioia, ma soprattutto compassione per la sofferenza. Sembra, infatti, che il dolore accomuni l’uomo di ogni tempo e di ogni razza e latitudine. La condivisione del dolore, fisico e psichico, unisce ogni uomo al proprio simile indissolubilmente, confermando la comune e identica natura dei viventi che esistono, e non sono, in senso strettamente ontologico. L’attenzione per l’altro si fa etica della responsabilità che permette un’intelligenza dell’uomo che è trascendimento, nel superare i limiti delle angustie quotidiane. È con il riconoscersi nel volto dell’altro e nelle condivise ragioni del cuore che si realizza attualmente la più matura razionalità della persona, che arricchisce il suo intelletto di quei valori affettivi ed emozionali che solo le religioni possono considerare proprie dell’uomo, nel superamento dell’antica concezione che antepone la fredda riflessione del logos al forte, intrinseco bisogno di espandersi entro e oltre i confini dell’anima. Il pacifismo appare di conseguenza un atteggiamento ai limiti dell’utilitarismo politico e culturale, fermandosi passivamente alla condanna della guerra, laddove la nonviolenza si propone di risolvere il conflitto, trascendendolo per l’arricchimento reciproco delle parti. La nonviolenza è, in tal senso, ricerca della verità più propria all’uomo, che si ritrova come soggetto di Amore, capace di costruire relazioni e di gettare ponti tra le culture. Nonviolenza è educazione della mente e del cuore attraverso la mano. Il lavoro manuale, più di quello intellettivo, rappresenta un primo passo verso una società edificata su valori di pace. Una civiltà del dialogo che attraverso il tu trascende nella compresenza ogni forma di individualismo e di totalitarismo. Nel dialogo inteso come incontro per tutta la comunità si fondano i presupposti di una radicale trasformazione della società mafiosa, votata al silenzio omertoso ed atterrito di tutti coloro i quali si rendono in qualche modo conniventi del fenomeno malavitoso. Sarebbe perciò auspicabile una società maieutica in senso socratico che, attraverso l’interlocuzione dialogante, si ponga domande radicali e fornisca a se stessa risposte soddisfacenti e critiche per un futuro nuovo, pensabile e progettabile attraverso le categorie della possibilità responsabile e matura di tutta la collettività umana dei cittadini e dei politici. In tal senso l’educazione alla nonviolenza diventa un primo passo indispensabile ed imprescindibile verso la valorizzazione pedagogica e politica della società del futuro. La violenza, come il silenzio efferato dell’omertoso colludente, riduce gli uomini a cose, pietrificando gli esseri, ritiene Simone Weil. Mentre la forza è la virtù di lasciar crescere accanto. Nella efferata violenza del secolo delle due guerre mondiali, dall’altra parte del mondo, in India, Gandhi tenta una risposta alla domanda radicale e ontologica di Heidegger, attraverso la filosofia della nonviolenza. Il profeta della nonviolenza, infatti, ci ha dato prova di come sia possibile una metafisica che interpreti l’Essere del reale come forza suprema dell’Amore, il cui equilibrio viene purtroppo sistematicamente infranto dalla cosificazione annichilente dell’atto che rompe l’armonia dell’uomo con la natura, e l’accordo primigenio dell’anima con Dio. L’Essere che Heidegger cercava, per opporlo al nulla annichilente della morte, risiede perciò, nell’interpretazione di Gandhi, nella forza della nonviolenza, praticata con testarda convinzione, nell’intento di vivere l’esperienza esistenziale in accordo supremo con il mondo e con la natura, con gli altri esseri che abitano la terra, nel mutuo, reciproco sostegno che rende l’uomo fratello dell’altro uomo, mentre si specchia nel volto del proprio simile, mentre incontra l’altro nel dialogo e nella comunione reciproca. Se dunque l’Essere è la forza dell’Amore, e della nonviolenza, mentre il Nulla è l’Odio violento e distruttore, l’Essere esiste in quanto generatore della vita, ed il Nulla esiste come suo opposto, in quanto morte e degenerazione. Ma poiché è l’Amore a dare la vita, l’Essere vince il Nulla, cioè la totale assenza, il buio, il vuoto cosmico, l’assordante silenzio del day after, finché ci sarà ancora un uomo a costituire la speranza per un Suo nuovo inizio.

Antonietta Pistone

Docente di storia e filosofia

versione integrale di un mio articolo comparso sul periodico “Il Provinciale” di Gennaio-Febbraio 2008, a pag.10, con il titolo Per vivere in accordo supremo con il mondo e la natura.

RELIGIOSITÀ E FILOSOFIA DELLA PACE E DELLA NON VIOLENZA. I VALORI DEL BUDDHISMO

Di Antonietta Pistone

Il Buddhismo nasce in India nel VI sec. A.C. e si diffonde successivamente in Cina, accanto al Confucianesimo e al Taoismo, in Giappone, in Tibet, in Mongolia, nell’isola di Ceylon, in Thailandia, in Birmania, in Cambogia e persino nell’Europa occidentale, in Francia e in Germania. Siddhartha, il Buddha Gautama, ne predica la dottrina per la quale la vita è essenzialmente sofferenza. La strada per sospendere questa condizione di insoddisfazione è la pratica del distacco dalle cose del mondo materiale. Se vivere è desiderare, e il desiderio causa dolore, bisogna smettere di volere e bramare per smettere di soffrire. Cioè praticare il distacco ascetico dalla realtà materiale, per trovare la pace dei sensi. Per i Buddhisti tutto è permeato di spirito, e la meditazione consente di diventare una sola cosa con la realtà dell’intero universo. La penetrazione dell’essenza spirituale del reale abolisce l’opposizione di soggetto e oggetto, e permette la fusione dell’individuo singolo con l’universalità di tutto il reale circostante. Questo “respiro” totale e totalizzante, che abbraccia l’interezza dell’essere esistente, deriva dal distacco dalla materialità del desiderio, del potere, del denaro e della fama. L’unica cosa che importa è la ricerca della pace interiore, che è saggezza ed equilibrio nuovo dell’uomo con il proprio habitat naturale e sociale. Ne deriva una predisposizione alla vita contemplativa ed ascetica, praticata dai monaci buddhisti, i quali fanno voto di povertà, castità e silenzio. Difatti, proprio il silenzio è un elemento fondamentale per la meditazione religiosa. Mentre gli ideali della povertà e della castità rimandano alla liberazione e alla purificazione dal bisogno sessuale o materiale. Le tecniche di meditazione, come il controllo della respirazione e del proprio corpo, sono tutti strumenti utili a raggiungere questa condizione di ascetismo sognante e di piena soddisfazione dell’anima. Referenti filosofici del Buddhismo sono, in epoche successive, l’umanesimo di Socrate e di S. Agostino, per i quali la verità risiede nel cuore dell’uomo; Schopenhauer, che predica la necessità del distacco dal bisogno e del superamento dei desideri che animano la volontà, proponendo un ideale di vita ascetico; Cartesio, che pratica il dubbio metodico e invita l’uomo a fidarsi solo ed esclusivamente di ciò in cui crede per sola, provata esperienza. Il Buddhismo, in quanto atteggiamento filosofico, può definirsi antimetafisico, perché contiene continui richiami all’esperienza concreta di vita degli uomini, rifiutando sistemi onnicomprensivi ed autoesplicativi del reale. Attualmente, il Buddhismo rappresenta anche un richiamo ai valori della pace e della non violenza di Gandhi, per tutti i popoli dell’Occidente. Costituisce, inoltre, un esplicito invito a prendere decisamente posizione nei confronti della contemporaneità, eleggendo a scelta ideologica dominante l’antipositivismo, l’antiscientismo, l’antirazionalismo tecnologico e globalizzante. Attraverso la capacità di “sentire” la spiritualità che permea di sé tutta la storia dell’umanità. Intesa come un eterno ritorno, senza sviluppo, senza inizio né fine. Entro questa concezione circolare dello spirito è possibile la reincarnazione Karmica, che richiama alla memoria la metempsicosi delle anime dopo la morte, di cui parlano sia Pitagora che il grande Platone. I valori del Buddhismo si iscrivono, in questo senso, entro una cultura filosofica della pace. Si pensi a Erasmo da Rotterdam, allo stesso Socrate, ma anche a Kant, a Kelsen. Al personalismo di filosofi cattolici quali Mounier e Maritain, che esaltano l’umanesimo integrale di anima e corpo. E c’è anche un filone ebraico di studi filosofici sulla pace. Buber, ad esempio, parla della relazione intersoggettiva io-tu, che si instaura nel dialogo tra due persone. E che ricorda il Buddhismo Zen del giapponese Nishitani. Vi è poi la filosofia laica della pace di Lévinas, che individua il criterio del rispetto dell’altro nella fenomenologia del volto. L’Altro è colui che si incontra e che mostra, al primo impatto, il suo volto, nel quale si scorge l’infinito, ciò che attrae e respinge. In ogni caso, l’elemento che impone di considerare ogni uomo come una parte del tutto, di quella globalità nella quale quella singola, individuale esistenza è assolutamente indispensabile. Pertanto, ciò che accade ad ogni uomo non può restare indifferente alla categoria degli Altri. Perché ciascuno ha in sé quel briciolo di umanità che impone ad ognuno di riconoscersi nell’Altro. La dimensione filosofica della pace, di cui parla Lévinas, è l’ateismo. Seppure esista un Dio, è proprio nella distanza che intercorre tra Lui e l’uomo ateo che emerge la rispettiva grandezza. Quella del Creatore e quella delle creature. Che sono esistenze degne proprio perché dotate di intelligenza e di libertà morale. Anche per Lévinas non esiste più alcun residuo di metafisica che, come nel Buddhismo, finisce per coincidere proprio con la filosofia morale e con la religiosità, intese come spirito infinito che anima l’umana coscienza.

Antonietta Pistone

Docente di storia e filosofia

Articolo pubblicato sul “Rosone”, anno XXVII, marzo-aprile 2004

DEUS CARITAS EST | LA PRIMA ENCICLICA DI PAPA BENEDETTO XVI

Di Antonietta Pistone

“L’amore promette infinità, eternità-una realtà più grande e totalmente altra rispetto alla quotidianità del nostro esistere”. Queste le parole che Papa Benedetto XVI indirizza al più grande e travolgente sentimento umano di ogni tempo, nella sua prima Enciclica Deus caritas est. L’uomo, per Ratzinger, è amore nella sua più intima essenza. Si può facilmente constatare che le imprese più illustri, le trovate geniali, le spinte emotive più creative della storia siano state determinate dalla passione dell’uomo a vivere ed esistere come possibilità, entro cui rimettersi continuamente in gioco, sfidando anzitutto se stesso. Papa Benedetto opera una distinzione terminologica essenziale per chiarire il senso della parola amore. Spesso si dicono amore l’eros o la volgarità. Ma la pornografia non è amore, come non lo è il desiderio sfrenato senza temperanza che consuma rapidamente e si estingue ancor più velocemente di un fuoco fatuo. L’amore cristiano era detto dagli antichi agape, ed è affetto che va oltre il sesso mercificato o vissuto frettolosamente. L’agape rappresenta l’amore dell’uomo di fede, capace di sacrificarsi per il bene dell’altro, dimenticando se stesso, i suoi desideri, le sue passioni. L’agape è amore senza concupiscenza, che si fa unità inscindibile e totale nello spirito e nelle anime, oltre che nei cuori. Amore che supera, travalicandoli, i limiti asfittici della storia umana, per approdare all’eternità senza tempo dello spazio infinito. L’uomo, in quanto unità inscindibile di corpo e anima, sperimenta nella sua esistenza entrambe le tipologie di amore, che nell’unione sponsale tra uomo e donna si fanno Assoluto. L’eros che tutto desidera prendere, diviene a poco a poco agape cioè rinuncia, dedizione, legame affettivo duraturo e coinvolgente. Non per questo meno erotico dell’esperienza sessuale. Anzi ancora più completo nella complicità del rapporto maturo tra uomo e donna. Solo questo Amore può elevare la dignità umana, sublimandola nel legame religioso dell’uomo con Dio stesso. Anche Dio, difatti, crea per Amore. Ed il suo Amore è allo stesso tempo possessivo e oblativo. Possessivo perché Egli desidera con ardore e passione di legarsi inscindibilmente a tutte le sue creature. Oblativo perché tutto è capace di donare, senza aspettarsi nulla in cambio, restando tuttavia in paziente attesa di vedersi ricongiunto al peccatore, del cui amore Egli ha bisogno. Proprio per questo Dio comprende la solitudine dell’uomo e decide di mettere Eva accanto ad Adamo: “Questa volta essa è carne della mia carne e osso dalle mie ossa” (Gn 2,23). Sembra di leggere il mito platonico delle anime gemelle, che narra di un essere sferico e bastante a se stesso tagliato in due dagli dei, le cui due parti cercano ossessivamente di ricongiungersi per ritrovare l’antica unità ormai perduta. “Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne” (Gn 2,24). Dove l’essere un’unità totale non prescinde dall’eros, dovendo però culminare nell’ agape, nell’amor platonico, che è contemplazione dell’amato e conoscenza, in cui si fondono vita etica e scienza del Bene, in virtù dell’intellettualismo classico. Ma proprio l’intellettualismo etico rappresenta il limite del razionalismo filosofico degli antichi, che principia con Socrate e attraversa il pensiero delle grandi sintesi teoretiche di Platone e di Aristotele. L’uomo greco, infatti, non sa la differenza tra conoscere e agire. Essendo per lui la scienza fondamento di virtù. Manca agli antichi la concezione della libertà umana, intesa come scelta responsabile tra due alternative possibili, prescindendo dalla conoscenza del Bene in esse presente. Per Socrate, per Platone e Aristotele, l’uomo desidera la felicità. E la felicità è una conquista della ragione. L’uomo è tanto più felice quanto più è saggio e virtuoso. Quanto più conosce e sa. Perché colui che conosce il Bene fa e agisce per il Bene. L’uomo antico pare essere, perciò, tutto ragione e intelletto. Non vi è traccia, nel pensiero filosofico della debolezza del peccato, della caduta e della redenzione. Problemi, questi, che appartengono alla schiera degli ignoranti. Il messaggio biblico segna la nascita dell’uomo nuovo, che è individuo dotato di libertà. La facoltà di scegliere tra almeno due alternative, il Bene e il Male, è il principio dell’agire libero e responsabile del credente, che nella scelta del peccato dimostra la fallacia dell’intellettualismo etico, riconfermando la libertà della storia umana. Lo stesso Agostino diceva conosco il Bene, tuttavia compio il Male. A voler provare che la causa determinante dell’agire non è la conoscenza del Bene, bensì la volontà di fare il Bene. L’agape, pertanto, non è un presupposto dell’amore tra uomo e donna, ma costituisce il punto d’arrivo di una ricerca di perfezione che implica rinuncia e sacrificio. Spesso, infatti, l’eros può risultare meno coinvolgente ed impegnativo; più risolutivo e semplice. L’Amore delle anime implica comunque un impegno totale del corpo e dello spirito nel fare costante dono di sé, senza nulla pretendere di possedere. Esso è l’amore che più imita quello di Cristo che lascia sempre libero l’uomo, e continua ad amarlo con pazienza anche nel rifiuto. Il dolore silenzioso dell’amante che tutto spera senza mai chiedere è il dono più bello e santo del vero Amore cristiano, che aspetta desideroso e trepido che l’amata si accorga finalmente della sua presenza e che a lui con fede si conceda per l’eternità. Maria, la Madre di Cristo, è un esempio di abnegazione totale per l’altro: Ella resta in attesa durante gli anni della predicazione, e resta in attesa sotto la croce a piangere il Figlio che le hanno ucciso. Ciononostante, mai una parola di disperazione, né un grido a Dio Padre che ha permesso che Le venisse sottratto il suo unico Bene. La carità cristiana deve, perciò, esplicarsi in opere sollecite nei confronti del prossimo, bisognoso di aiuto. La Chiesa non può sostituirsi allo Stato. E lo Stato giusto deve comunque garantire un’equa distribuzione delle ricchezze, onde evitare sperequazioni sociali. Ciononostante, è quasi irrealizzabile il sogno di un mondo assolutamente giusto e senza povertà o emergenza dal bisogno. La carità cristiana, impone pertanto un soccorso pronto e immediato verso i fratelli più indigenti. Tuttavia, “L’azione pratica resta insufficiente se in essa non si rende percepibile l’amore per l’uomo, un amore che si nutre dell’incontro con Cristo. L’intima partecipazione personale al bisogno e alla sofferenza dell’altro diventa così un partecipargli me stesso: perché il dono non umilii l’altro, devo dargli non soltanto qualcosa di mio ma me stesso, devo essere presente nel dono come persona”. Papa Benedetto conclude, così, con un’invocazione a Maria: perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo assetato.

Antonietta Pistone

Docente di storia e filosofia

Articolo pubblicato sul Provinciale di Foggia, anno XVIII-n.2, febbraio 2006

Fonti sitografiche

Enciclica di Papa Benedetto XVI, Deus caritas est

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_it.html

LE DINAMICHE ESISTENZIALI E L’IO CHE SI SENTE SMARRITO | “PERCHÉ VIVO” DI TOLSTOJ PUBBLICATO A PALERMO

Pubblicato nel 2004, a Palermo, nella nuova collana L’Epos, a cura degli “Amici di Tolstoj”, il libro dell’autore russo intitolato Perché vivo?, affronta le dinamiche esistenziali dell’uomo contemporaneo. Nella società attuale, dominata dalla tecnologia e dalla fede incondizionata per la scienza, l’io si sente smarrito, in bilico tra il richiamo al potere, al denaro, alla fama, e la domanda insistente della coscienza interiore che chiede un senso, un significato ed uno scopo per la vita. L’opera contiene intense pagine liriche e dense di sentimento religioso, appartenenti al secondo Tolstoj, l’uomo della conversione al Vangelo, che supera nell’abbandono in Cristo la crisi spirituale del cammino intimistico dell’autore. Si tratta del Tolstoj che rifiuta completamente il periodo letterario dei romanzi Guerra e pace, Anna Karenina e Resurrezione, e che si incammina per un sentiero di ricerca più speculativo e filosofico. È il Tolstoj che si converte al Cristianesimo, e che parla di valori di pace e di fratellanza tra gli uomini. La riscoperta del Vangelo, della sua semplicità di vita, gli aprono la strada alla critica alle istituzioni ecclesiastiche, divenute ormai potere costituito, in sede civile e temporale, Stato nello Stato. Parimenti, vi è il rifiuto totale del messaggio evangelico proposto da Paolo ai Romani. In esso c’è, per Tolstoj, il più alto tradimento della lettera evangelica, e l’espressione dell’asservimento della Fede al potere laico e civile. Vi è, insomma, nel libro, un forte richiamo ai valori dello spirito. Sostenendo che, anzi, la fede rende più matura la ragione dell’uomo, attraverso quei valori di pace che consentono la convivenza tra la tolleranza delle diversità reciproche. Mentre la violenza e la sua rassegnata accettazione rendono il mondo moderno folle, e tanto più miope quanto meno si rende criticamente conto della follia in cui costantemente viene ingoiato. Il paradosso è nel credere che la guerra possa generare la pace: è folle. Eppure questo assunto regge da secoli il mondo. Un mondo senza Dio, senza valori. Che condurrà l’uomo all’autoannientamento. La sfida è quella di tornare alla verità semplice del cristianesimo evangelico per ritrovare, con la fede e la ragionevolezza, anche la libertà del sentirsi ed essere tutti figli del Dio creatore. Per aborrire la Guerra Santa islamica e la Guerra Giusta cattolica, attraverso la riscoperta dei contenuti di pace di entrambe le civiltà del mondo. Perché, sia l’Oriente che l’Occidente meritano di essere riscoperti. Ma la cultura è amore e genera amore. E nulla le è più estraneo della sopraffazione. Perché vivo? È anche testo filosofico che ha ispirato molta parte del pensiero non violento di Gandhi, invitando l’umanità alla fratellanza e alla pace, attraverso la riscoperta dei valori fondamentali da condividere con gli altri. “Io, per me stesso, ho risolto il problema del senso della vita, dicendomi che consiste nell’accrescere l’amore in se stessi e nel mondo”, così pare concludere Tolstoj la sua ricerca. L’angoscia e la disperazione esistenziali sono generate dal desiderio smodato di felicità per l’individuo. Ogni volta che ci si dimentica degli altri, che si smarrisce il senso della condivisione fraterna della gioia e del dolore, allora non resta altro che il vuoto nulla, il deserto esistenziale. Ma se l’uomo impara a porsi nella prospettiva della comunità fraternamente predisposta all’ascolto attivo della parola di Cristo, e alla Sua imitazione, ripercorrendo la vita come un cammino ed un pellegrinaggio terreni, allora saprà comprendere il valore della gioia e anche del dolore, perché sarà capace di leggerli in una dimensione eterna, alla luce degli eventi della morte e della resurrezione di Nostro Signore. L’uomo ha un disperato bisogno di Dio, ed un sentire profondamente religioso, che gli impongono di aver fede in qualcosa che trascenda la dimensione corporale. La vita deve essere intesa come una progressiva liberazione dello spirito dalla carne, dimenticandosi dell’aspetto materiale dell’esistenza, per conquistare sempre più quella pienezza della vita spirituale, che supera il limite della finitezza umana. La realtà dell’uomo è grande proprio in virtù di questa certezza di superamento del disagio, della malattia, della sofferenza, del male metafisico, connaturati alla miseria della carne. I valori dello spirito conferiscono all’uomo la sua dignità di figli di Dio, innalzando la Storia verso l’Essere che la trascende, traghettandola nell’eternità. Fede e Speranza devono legarsi saldamente alla carità fraterna, intesa come servizio per gli altri, i bisognosi, i sofferenti, i poveri di spirito. L’amore è la forza più grande e potente che il credente ha a disposizione, per rompere le chiusure, per superare i confini che spesso sembrano steccati invisibili e invalicabili, ma che sempre con maggiore frequenza dividono l’uomo dall’uomo, isolandolo nella sua solitudine e uccidendolo nella sua miseria. Degno di nota è l’appello che Tolstoj rivolge ai giovani, ai quali chiede di testimoniare di essere luce vera e viva per il mondo: “Credete in voi stessi…abbiate fiducia in voi nel momento solenne in cui nella vostra anima per la prima volta sorgerà la coscienza luminosa della vostra divina origine. Non fate spegnere questa luce, ma vegliatela come cosa preziosa e lasciatela dilatare. In questo espandersi della luce risiede l’unico grande gioioso senso della vita di ogni uomo”.

Antonietta Pistone

Docente di storia e filosofia

Fonti bibliografiche

Lev N. Tolstoj, Sulla follia, Scritti sulla crisi del mondo moderno, l’aratro, collana di testi e studi su pace e non violenza, diretta da Antonio Vigilante, Edizioni del Rosone, Foggia, 2003

Articolo di Antonietta Pistone pubblicato sul Provinciale di Foggia, anno XVI-n.2, febbraio 2004

Articolo di Antonietta Pistone pubblicato sul Rosone di Puglia, anno XXVII-n.1, gennaio-aprile 2005

INTEGRAZIONE DEI POPOLI E CATASTROFE DELLE CIVILTÀ

Di Antonietta Pistone

Il terrorismo di matrice islamica domina lo scenario politico contemporaneo. Effettivamente le guerre di religione hanno da sempre insanguinato il mondo. Lo stesso Cristo è morto sulla croce, come un banale assassino. I martiri sono stati perseguitati per la loro fede. Le Crociate testimoniano l’acerrima lotta dei cattolici nel tentativo di frenare l’espansione dei Turchi Ottomani nel Mediterraneo. La Controriforma, culminata nel Concilio di Trento, ha rappresentato un momento di riflessione dottrinaria ed evangelica della Chiesa cattolica, per ripensare se stessa dopo la Riforma protestante di Lutero. Le vicende del cattolicesimo hanno dovuto, in seguito, estrinsecarsi in atteggiamenti tolleranti e accoglienti nei confronti delle differenti fedi professate, per misurarsi con i credenti in modo pacifico e per rendere possibile un’integrazione delle culture. Papa Giovanni Paolo II si è conquistato di diritto, in quest’opera di apertura al dialogo tra le diversità religiose, un posto di grande rilievo nella storia. E sempre verrà ricordato per la sua capacità di andare incontro alla gente, per accogliere le difformità di cui ogni popolo è ricca e feconda testimonianza. Dopo gli attentati dell’11 settembre, cui sono seguite le rappresaglie nei Paesi europei sostenitori della guerra di Bush all’Iraq, molti sostengono che il fanatismo musulmano vada in cerca di occasioni di conflitto che possano ulteriormente esacerbare i rapporti già assai tesi tra Occidente ed Oriente. E se così fosse, viene da chiedersi a cosa potrebbe giovare, per la pace ecumenica, ostentare ed esibire simboli che deridono o offendono la dignità della religione islamica, indipendentemente dalle sue degenerazioni fanatiche e terroristiche. Va poi considerato che la religione cattolica, che si definisce espressione della cultura del mondo occidentale, nasce in Israele ad oriente del globo terrestre. Essa è figlia dell’ebraismo con cui costituisce, unitamente a quella islamica, una delle tre religioni monoteistiche del pianeta. Alcuni politici e uomini di cultura si ritengono offesi sostenendo che le radici cristiane dell’Europa sarebbero state svilite e mortificate da una cultura orientale che tende a sopraffare i valori dell’Occidente cattolico. I valori della pace e dell’amore che Cristo predica sono i capisaldi di un mondo che non fa del denaro il proprio signore. Espressione di un modo di sentire che esprime in tutta evidenza la sua dissonanza con la difesa del capitalismo e della società conformista e di massa del nostro Occidente. Quell’Occidente che non attribuisce valore e senso alla vita dell’uomo. I valori del mondo cattolico sono senso e fine della vita. E la vita umana assume, in questa prospettiva, una centralità ed una sacralità soprannaturale, scotomizzata dalla tecnologia dell’informazione e dalla cultura globale dell’Occidente. Non riusciamo, accecati dalla nostra presunzione, a comprendere la differenza, l’incontro, il dialogo tra le culture. Né possiamo sperare in un’integrazione dei popoli del Mediterraneo e dell’Oriente, sebbene tanto a noi geograficamente prossimi. La chiave del contendere se tenere il Crocifisso nelle aule scolastiche o se rendere possibile, ove richiesta, l’ora di religione musulmana in classe per discutere il Corano, è e resta un confronto assai rispettabile tra posizioni dialettiche. L’insegnamento della religione viene, difatti, impartito nelle scuole pubbliche, che sono scuole dello Stato e che pertanto hanno il dovere di trasmettere un’educazione laica e secolare ai cittadini, senza per questo voler sconfessare il cattolicesimo che rappresenta una radice identitaria e storica della cultura del nostro popolo. Sembra doveroso cominciare a pensare, senza falsi rigurgiti di bigottismo di facciata, ad una scuola che permetta realmente agli studenti di misurarsi con le ideologie religiose della contemporaneità e della storia del mondo. L’ora di religione non è l’ora di catechismo parrocchiale. I giovani hanno il diritto ad essere informati ed istruiti sulla storia delle religioni. Così come hanno il dovere di formarsi in proprio un’opinione assolutamente libera da pregiudizi, autonoma e critica. La fede adulta è una scelta consapevole, nella quale si gioca tutto il futuro dell’uomo. Una scelta radicale che non può essere affidata al caso o alla tradizione. La fede religiosa oltrepassa la ragione, valicando i limiti angusti e finiti del pensiero umano. Ma non vi può essere fede certa senza ragione critica. L’intuire Dio, il suo amorevole e paterno abbraccio, è atto della noesis, l’intellezione di cui parla Agostino, che muove dalla ragione dialogata e la supera, per unirsi inscindibilmente al Creatore. L’insegnamento della filosofia nelle nostre scuole dovrebbe perciò essere accompagnato e sostenuto dall’ora di Storia delle Religioni, che provvederebbe ad approfondire nel tempo gli aspetti dottrinari delle fedi monoteistiche e di quelle così dette orientali: il Buddhismo, il Taoismo, il Confucianesimo, l’induismo. Si renderebbe in tal modo assai evidente il richiamo ad una spiritualità che permea di sé tutte le religioni del mondo, invitando l’uomo a cercare rifugio nella propria coscienza interiore, resa viva dal dialogo intimistico con Dio. Il mondo verso il quale stiamo andando si muove in prospettiva pluralistica, ed in tale direzione è auspicabile un’accoglienza dell’altro, che si faccia accettazione della sua cultura e contaminazione con la sua diversità. Solo un cammino pacifico verso la reale integrazione dei popoli ci salverà dalla catastrofe delle civiltà, innescata dalla guerra meschina e sciocca delle culture religiose, che si combattono l’un l’altra nella presunzione di possedere la verità metafisica, l’interpretazione eternamente valida della vita e del destino dell’uomo.

Antonietta Pistone

docente di storia e filosofia

articolo edito sul Provinciale di Foggia, anno XVIII-n.4, aprile 2006

L’UOMO COME POSSIBILITÀ E SCELTA TRA VALORI E DISVALORI. LA CATEGORIA ONTOLOGICA DEL SINGOLO

Di Antonietta Pistone

Incessante fonte di disorientamento per l’uomo contemporaneo, sono l’attuale carenza, in ambito filosofico, di un sistema organicistico e razionale, in grado di infondere certezze, e parallelamente il progredire accelerato delle acquisizioni in ambito scientifico e tecnologico, insieme al nichilismo dei valori in sede morale e politica. Quanto più cresce la richiesta di evidenze, traducibile per l’intellettuale come nostalgia delle passate filosofie rassicuranti, ed insieme come constatazione dell’assenza di una nuova sintesi del pensiero occidentale, tanto più l’individuo prende atto del limite insito nella sua esistenza, che si fa precaria e vuota. Si sente, oggi, il peso di questa solitudine, di questo abbandono a se stessi, in mancanza di punti solidi di riferimento, fosse anche nell’aggancio ai motivi religiosi di una trascendenza attualmente dissacrata per la constatazione amara che anche le istituzioni ecclesiastiche sono state travolte in questa crisi dei valori, quanto più si sperimenta un bisogno forte di avvicinamento all’altro, e dunque a Dio. Il parallelo riscontro dei limiti dell’esistenza, chiusa nella sua misera solitudine e finitezza, impotente ad uscire dai confini della precarietà temporale, ma con grandi aspirazioni romantico-idealistiche nei più intimi meandri della coscienza e del sogno, fanno dell’uomo un individuo unico e irripetibile, nei confronti degli altri viventi, ed univocamente di ogni uomo verso i suoi propri simili. Emerge dal fondo della realtà umana la categoria sostanziale dell’uomo contemporaneo, che è l’uomo della solitudine, dell’incertezza, del disorientamento e della precarietà, ma è anche il singolo, colui che si costruisce, si progetta in modo assolutamente autentico nei confronti di se stesso, alla continua ricerca di risposte mai definitive. L’uomo che rientra continuamente in gioco, perché ha la capacità di rimettersi sempre in discussione: in relazione alle sue acquisizioni, alla sua sussistenza ed al suo posto nel mondo. Mettersi in discussione equivale a dire che non vi è certezza assoluta di essere, ma significa anche esaltare la valenza positiva di tale carenza ontologica, per conferirle un senso. Ciascuno è un singolo, perché le esperienze di ognuno sono differenti da quelle di chiunque altro, a cominciare dal nascere e dal morire. L’attimo del venire al mondo è un momento di grande dolore e fatica per il piccolo che si trova ad affrontare, così giovane, una prova tanto grande: è però un’esperienza di solitudine perché nessuno, per quanto lo ami, potrà mai sostituirsi al nascituro nell’attimo doloroso del distacco tra sé e la madre, del giungere alla luce. Ugualmente è momento di solitudine quello della morte, perché per quanto si possa essere vicini a colui che muore, ciononostante l’esperienza del morire può farla solo il morente. Ogni attimo di gioia e di dolore è del tutto singolare e irripetibile, come lo sono l’ambiente in cui l’uomo vive, la storia della sua famiglia e quella del suo paese, il livello culturale emergente nel suo status sociale. E tutto ciò lo formerà e condizionerà inequivocabilmente, perché chiunque non voglia sottrarsi a se stesso, non potrà sottrarsi nemmeno alla sua propria storia. La categoria del singolo è perciò categoria della storicità dell’essere, del limite, della precarietà e della finitezza dell’uomo, così come è categoria del dolore e della solitudine, ma al tempo stesso è spiraglio di luce che si getta nel buio dell’incertezza, dell’indecisione, dell’approssimazione di ciascuno al suo essere più proprio, al suo poter essere.

Schema della categoria ontologica del “singolo”

singolo

libertà

possibilità = angoscia del nulla

scelta

valori

nessuna scelta

disvalori

disperazione

Il singolo come possibilità

Aristotele aveva definito l’uomo animale razionale, cioè sinolo di materia e forma, spiegando che la materia è in atto e la forma in potenza. Ciò significa che ogni materia, dotata di forma in atto, può sempre assumere un’altra forma in potenza. Cioè ogni realtà materiale è soggetta a modifiche ed è in evoluzione. Poiché l’uomo è anche realtà materiale, in quanto corpo e spirito, anche l’uomo potrà acquisire una forma diversa da quella attuale, ed è una realtà in evoluzione e in movimento. Inoltre se l’uomo è realtà materiale è anche finito. Tutte le modificazioni del suo stato sono possibili a partire dal presupposto che esse si svolgano nell’arco della sua esistenza. Altrettanto sottolineava Heidegger sostenendo che l’uomo fosse poter essere in quanto essere per la morte. In questa definizione, infatti, è implicita l’idea evolutiva dell’uomo che cambia, ma anche la sua finitezza. Dove l’idea del finito conduce agli a-priori kantiani dello spazio e del tempo. Max Scheler definisce l’uomo «essere illimitatamente aperto al mondo», e Arnold Gehlen parla di «poter essere». L’uomo è dotato di intelletto finito e razionale, in un carpo caduco, cioè mortale, e tutte le sue esperienze si muovono nello spazio e nel tempo. Tutte le forme di conoscenza umana sono storiche e, proprio per questo, hanno il carattere della possibilità. Tale possibilità acquisisce perciò valenza storica e filosofica ma anche biologica, oltre che scientifico-conoscitiva, nel lavoro che Gehlen pubblica nel 1940, titolandolo L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo. Nel trattato antropologico in questione egli asseconda, in contrapposizione a quanto sosteneva Darwin nella sua teoria dell’evoluzione, l’idea che l’uomo, derivando dalla scimmia, avesse perso tutte le specializzazioni proprie del mondo naturale, e che tale perdita potesse essere definita in termini scientifici condizione e presupposto di ritardo, da parte dell’uomo, ad acquisire una sua propria e specifica forma mentale. Tale ritardo egli chiamava neotenia. Si può allora concludere che se la categoria ontologica dell’esistenza è il singolo, il singolo è tale in quanto possibilità e poter essere, cioè capace in potenza di realizzare il suo proprio se stesso senza alcun limite derivante da specializzazione, dunque in libertà. Caratterizzato da un certo ritardo nell’acquisire una forma specifica, e dunque neotenico.

Schema di definizione del singolo come possibilità

Aristotele

Animale razionale = sinolo di materia e forma

Max Scheler

Essere illimitatamente aperto al mondo

Arnold Gehlen

Poter essere

Heidegger

Essere per la morte = finito

UOMO

intelletto finito

corpo caduco

razionale

animale

spazio-tempo

mortale

(elementi kantiani a-priori della conoscenza)

poter essere = storicità = conoscenza limitata a-priori

spazio

tempo

Categoria della possibilità